古围屋南门的澳圭朱公祠和门楼相离很近。

围屋东门祠堂横梁上的精美木雕。

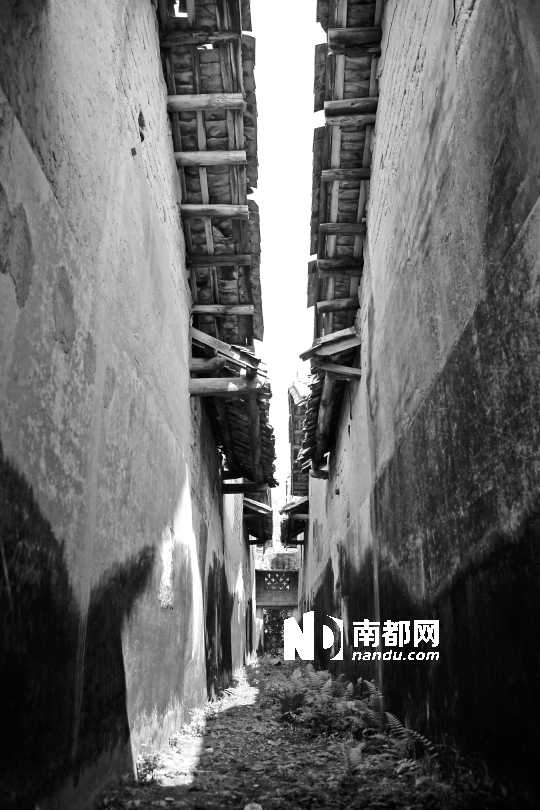

围屋中的巷道深长,远处是连接两座院落的架空通道。

吉水围村中北面的公庄河边仍留着石板台阶。

古荔枝园里几百棵上百年历史的荔枝树枝繁叶茂。 在博罗,公庄河环抱着一个小村,它距今500多年历史,占地面积800多亩,村里的古围屋是典型的客家四合院建筑。这里就是博罗县最大的客家古民居所在地———吉水围村。 吉水围村民都姓朱,古围屋内祠堂墙壁刷着古时只有皇家可用的“红漆”,诸多细节暗示着这里似乎和明代“朱”姓王朝有着千丝万缕的联系。古围屋内还保存着一批有相当历史价值的古文物。2012年,凭着久远的历史文化和丰富的生态资源,吉水围村占地69亩的古围屋和外围的古荔枝园、古码头、竹林打包入选广东省古村落,共占地390多亩。 外观雄姿:四角楼盘守 门楼有玄机 吉水围坐落在博罗县公庄镇桔子墟河对岸的绿洲里。发源于龙门的公庄河来到这里,也似乎恋上这里的美景,流水经北边缓缓环绕过绿洲,与绿洲南边的小溪会合后才恋恋不舍地继续东流而去。 如今的吉水围村占地面积800多亩,村里留存的古围屋占地69亩,是数百年来陆续修造的典型客家四合院建筑,现居住人口600多人。“先人移居此地时种植有大片桔子,故取名为‘桔水围’,后改名‘吉水围’。这里也叫水围村,因为以前涨洪水时就会被水围住。”69岁的村民朱石清告诉南都记者。 根据《朱氏谱记载》,吉水围村的始祖朱明(约1130年生)是宋赐进士。南宋时期,朱明的第三子朱能考中进士,迁入惠州。后来有一部分后裔在朱儒珍(约1655-1726年)的带领下迁至水口围定居。朱儒珍与其子孙开基建业,并开始建造房屋,形成吉水围村落。 沿着村道走近历经半个多世纪风雨沧桑的吉水围古围屋,远远就能看见它高达16米、分为三层的门楼,门框顶上刻有“紫气东来”四个大字,屋檐上翘起的动物造型令人联想到龙纹。这是围屋的正门东门,它更为奇特之处在于,大门正面有两个镂空天窗,正看像老虎,但进门后转身再看,大门则如像一只张开大口的狮子。 古围屋另一个门是南门。南门门楼高约4米,用青砖砌成,有灰色琉璃瓦,屋角飞檐斗拱,屋檐造型和东门一样。古时难道普通的民居也可以有龙的造型?吉水围村村长朱惠兴卖了个关子,暂不回答。 门楼门楣上写着“鹿洞家风”,据说这是为表达对南宋哲学家、教育家朱熹及其修建的白鹿洞书院的敬意,有自我鞭策之意。门楼旁有城墙相连,围墙高8米、厚70厘米,城墙和墙内的住宅楼体上都有枪眼,用以防止外侵。古村落四角有高达15米的角楼盘守,形成一道屏障。 据朱石清介绍,南门两侧原有6块桅杆石,为村中秀才、进士、文官武将等有一定名望之人所立,以表功业。可见吉水围人是崇尚文风的族群,可惜这些桅杆石在“文革”时期被损毁,目前仅存一块。 内观围屋:院落一个样 仅余六人家 从东门走进古围屋,最先看到的是一个占地8亩、用石灰和沙打造的小广场,迎面是育堂朱公祠,祠堂大门对联上书“紫阳世泽,沛国流芳”,横额为“金玉满堂”,颇有富贵之气。 相传清代早期,吉水围村围屋的开基祖宗朱儒珍意外获得一笔巨财,便选择了这片河水合抱的土地定居。后来,吉水围人丁兴旺,靠着码头发迹,财源广进,广置田地。由于地租增多,日子过得非常红火,这里曾有这样的说法:“本村油缸的油比别村水缸的水还要多。”吉水围财雄势大,为了防御侵略,百年间逐渐把村子建造成了一座城堡,围墙由沙石混合石灰、红糖汁、糯米浆夯实而成,坚固异常。 古围屋是典型的客家四合院建筑,其中的住房都是一个个独立的院落,约有40座,每个院落的格局分为前后院,共有10个房间。因为从前村民们都是亲戚,所以院落之间都是相通的,不少房屋有拱门相连,也有的是用架空的通道相连。这个规模约在300年前已形成。 围屋中的建筑清一色墙木结构,檐梁绘制精美的图案、灰塑和木雕等装饰。部分古宅已年久失修,只能从建筑装饰上依稀体味当年的神采。 据老村民朱石清介绍,村民们大概从上世纪80年代开始外迁,主要是因为围屋里的房子不够住,也有村民本来就想在古村外盖新房子住,就这样,不少旧房就慢慢废弃了。如今,古围屋里仅留存6户人家,共计20多人。阳光下,空地上晾晒着衣服,摆放着竹编的生活用具,一股古朴闲适的田园生活气息扑面而来。 走在大小不一的巷道中,铺路的鹅卵石也在诉说历史,经过数百年的风吹雨打,有的鹅卵石已经残破,道路也因此变得坑洼不平。 古围屋里的院落结构相同,外村人进村会难辨方向,如走进迷宫。“这里还有个笑话。因为村落巷道十分相似,房子也长得一样,以前新嫁过来的媳妇出门挑水,不熟道路加上害羞,都是低着头,所以在回来的路上经常迷路,经常出现进错房的情况。”朱石清笑着说。 细品小院:牌坊门楼美 冬暖夏凉爽 这些院落的门楼均为牌坊式,砖雕精美,气派端庄。大门也别有特色,都是双重门,一重是趟栊的通风门,另一重才是双扇门,门框和门槛都用麻石条砌成,门前都有两个石墩,供乘凉坐。入门处的门檐上绘制着古代贤良忠孝的故事,梁柱上三层镂空雕刻着吉祥纹饰,栩栩如生。屋里地面铺上平整的青石板,有正房、厢房等房间,中间为天井,除了采光,村民们相信还能聚天地灵气和财气。 在古围屋,所有院落都是坐北朝南,且宽厚的墙壁为镂空设计,使得屋子冬暖夏凉,就是在盛夏也不会觉得闷热。 今年79岁、嫁到吉水围已经50多年的苏阿姨就是因“贪图凉快”而不愿意离开的人。她告诉南都记者,旧屋住久了有感情,而且这房子特别好,冬暖夏凉。苏阿姨的女儿朱女士有空就过来照顾母亲,自小在这里长大的她也对老屋恋恋不舍。她说,以前古村里好热闹,屋椽上的雕刻和绘画很精美,还配有许多诗句,如“有名开富贵,无事小神仙”,充满自然和人文气息。 围屋里建有两座祠堂,均为三进结构。祠堂内雕檐画壁,工艺精美。令人惊奇的是,祠堂的半截墙壁都像紫禁城一样刷成红色。原先还卖关子的朱村长终于证实,红色墙壁和类似龙的屋檐图腾古时只有在皇宫才能出现,平民不得使用,而吉水围却堂而皇之、无所顾忌地用在自己的建筑装饰上。明朝皇帝姓朱,吉水围人或许和皇家有着千丝万缕的关系。不过由于朱氏族谱早在动乱年代中遗失,这样的猜测也只是来自村里老人之口。 保护现状 将打造客家文化展示长廊 在吉水围古村,保护得最好的就是祠堂和仍有人居住的民屋,而其余民居已被废弃,不少已经废败,有一些甚至已经坍塌。“祠堂还在发挥作用,村里聚会、丧葬都在这里举行。”村长朱惠兴说。 据了解,对于古村的保护修缮,一直以来都是依靠村民个人出钱出力,政府暂无投入。面对吉水围古村落的现状,当地政府正在采取措施保护和修缮,以后会有一些修护资金。据朱惠兴介绍,保护传承和规划发展吉水围村具有悠久的历史和深厚的文化底蕴,包括村落的各类建筑、雕刻、古木古树等物质文化遗产,也包含各类民风习俗、传统节日、传统技艺等非物质文化遗产。 据了解,政府已对吉水围古村落进行规划和包装开发,欲将其打造成旅游景点,并充分挖掘吉水围良好的自然生态和悠久的历史文化,建设客家文化、民居文化展示长廊。朱惠兴表示,在严格保护古村的前提下,将由政府主导,引导广大村民共同参与开发,要将吉水围深厚的文化传统承传下去。 屋外风景 古码头 曾是清朝航运枢纽 用“竹林听鸟啭,古渡看船浮”来描绘吉水围风光最合适不过。古围屋外的公庄河边即有大片历史悠久的竹林和荔枝树,河边保存有两个完好的古码头,规则排列的几块麻石就是旧时泊船和上下货物的地方。 据介绍,清朝时,公庄河的航运相当发达,吉水围就是其中一个非常重要的码头。当时,这个码头至少常年停靠着上百条船,一个大集市因此在吉水围附近兴起。 1970年后,由于山区大量开发林木和矿物资源,又兴建水东陂水库,主要水源被截,加上公路的兴起等原因,集市也迁往靠近公路的桔子圩,吉水围码头渐失繁华风光,直至今日仅余下几块沉默的麻石,作为历史的印记。 古荔枝园 采摘前须祭拜祈平安 围屋外不远处还有一个200多年历史的古荔枝园,公庄河水为荔枝林带来了丰沛的水源,这些荔枝树年年开花,岁岁结果。 荔枝园由谁建造?由于没有文字记载,这个问题无人能答,但并不妨碍村民们对先祖留下的财富心怀感佩。荔枝分给了村里的村民,早年因荔枝卖不出价钱,村民就给商家承包种植,哪知一经商家包装宣传,这里的荔枝价立刻上扬,村民们后悔不已,后又收回自己种植。 据村长朱惠兴介绍,古荔枝园约有30亩,树龄在200年以上的荔枝树有59棵,树龄在100年以上的有600多棵。古荔枝树结的果子特别甜,基本上果子还在树枝上,就已经被预订一空,“这是祖宗留给我们的财富”。 由于年长月久,村民已经难以区分究竟哪棵荔枝树最老,但见体量最大的一棵荔枝树郁郁葱葱,形若参天巨伞,主干要五六个成年人手牵手才能合抱。“如果你们在荔枝采摘季节来,就可以看到爬楼梯摘荔枝,应该也是一道景观。”朱村长说。 由于古荔枝树过于高大,每年采摘荔枝时,村民们都必须格外小心。采摘前,他们会在荔枝园内一棵古荔枝树前举行祭拜仪式,保佑能顺利采摘。有村民说,传说如果不举行仪式,摘荔枝时便会有人受伤。当然,这种说法无从考证,不论如何,祭拜祈求平安都是吉水围村民感恩祖先、敬畏自然的传统。 典故 开村先祖一梦暴富 吉水围客家古围屋由朱氏祖宗朱儒珍开始建造。据村里老人传说,朱儒珍年轻时以砍柴为生,生活极其艰苦。一天,他四处游走卖柴累了,在一株古松树下的石板上休息打盹,梦见石板下藏有三缸银两。梦醒后,他不辞劳苦移开那块巨大的石板,用锄头挖至深处,居然真的挖出三缸银两。 暴富的朱儒珍寻思着选一块好地方建新家。最后选择了溪流环抱,远眺犹如一条长龙盘旋、又似一朵水上莲花的风水宝地安居乐业,也就是后来的吉水围。 摄影:陈伟斌 (原载2013年4月16日《南方都市报》) |