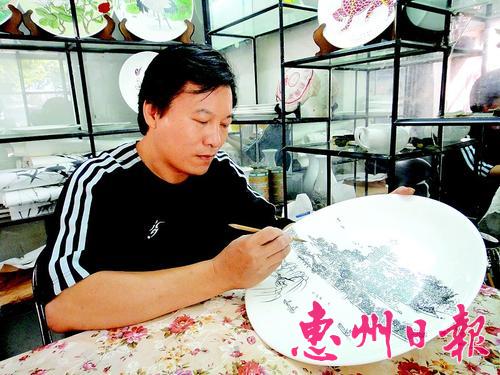

刘汉新在创作惠州彩瓷。

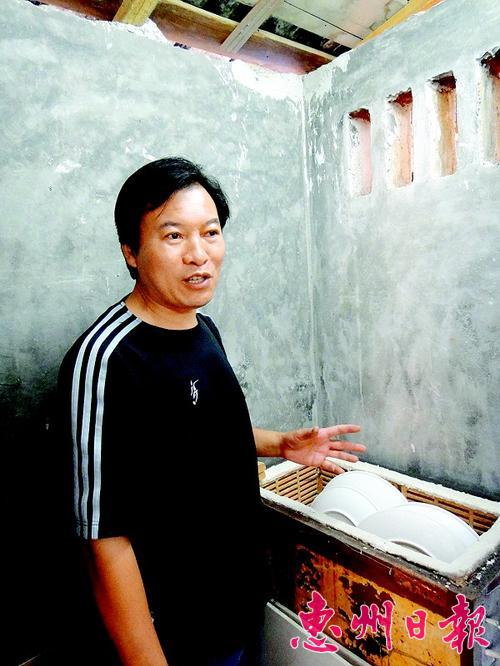

刘汉新把画好的瓷器放进自制的窑炉中烧制。

陶瓷在刘汉新的生活无处不在,这是他用自制的彩瓷制作的钟表。

刘汉新独特的彩瓷作品《西湖》。 传统工艺、色彩厚重、古朴而又粗犷……近日,记者在市民刘汉新家看到不少彩瓷,而这些彩瓷基本是刘汉新的作品,刘汉新曾是位职业陶瓷工艺师,在惠州市彩瓷工艺厂工作了10多年,虽然至今已改行20年了,依然痴迷于陶瓷艺术,经常利用业余时间画瓷、烧瓷,目前他正在研究一种全新的彩瓷风格,以丰富惠州彩瓷艺术并希望能成为惠州彩瓷工艺的新特色。 现场 家中有三个不同型号的窑炉 近日,记者来到了刘汉新位于市区桥东街道的一所老房子,这是他的彩瓷生产“基地”,里面摆放着他生产出来的多种瓷器,瓶子、盘子、杯子、瓷板画。他的瓷器区别于人们常见的彩瓷,特别是有的瓷器色彩厚重粗犷,有一种质朴美。刘汉新说这正是他这几年追求的风格,一种比粉彩更厚重的画法。 在这个“基地”,还有一些未完成的作品。刘汉新解释说,他一般会买没有图案和色彩的瓶子、盘子,业内称“白胎”,后由自己勾线、上彩,再进行烧制,一个完整的彩瓷作品就制成了。给白胎画图案,填颜色,只要有笔有颜料就可以了,可要烧瓷,需要窑炉,这老房子里有适合的位置吗?于是记者不禁好奇地问:“在哪里烧瓷呢?” 刘汉新带着记者去看了大中小三个窑炉,都是用铁皮制作的,里面放着耐高温的红砖,可以通电。刘汉新的作品都是用自己的窑炉生产出来的,他会根据器型的大小,选择用哪个型号的窑炉,烧盘子一般要两三个小时,瓶子时间要长一些。刘汉新说很多人会为窑炉配备温度计,以保证合适的温度,但是他不喜欢用温度计,而是靠经验判断,他觉得温度太统一,会导致器型太过统一,千篇一律,失去个性。 历史 惠州彩瓷曾远销欧美 说起刘汉新的彩瓷生涯,不得不提惠州彩瓷的历史。据刘汉新介绍,上世纪70年代,中国彩瓷业非常兴旺,当时广州的工厂已经应付不了大量的国外订单,为了满足市场需求,惠州市彩瓷工艺厂得以成立,专门生产彩瓷远销国外。当时工厂为了增加彩瓷种类,拓宽销路,计划投入瓷板画生产招一批新人。1981年,刘汉新正好高中毕业,本来就喜欢画画的他在数百人竞争中脱颖而出,和其他11名报考者一起进入了热火朝天的惠州彩瓷工艺厂,成了一名年轻的陶瓷工艺师。 《惠州市志》对惠州彩瓷制造业进行了记载:惠州市工艺美术厂于1975年转产彩瓷工艺品,1981年惠州市工艺美术厂分立惠州市彩瓷工艺厂,设于西湖紫薇山,生产餐具、茶具、花瓶等三大类,有“双龙双喜”、“松鹤延年”、“古代人物”等餐具,“12寸仙女散花”、“大真调鹦”、“宝钗扑蝶”等花篮瓶,还有红底花篮15寸茶具等,产品主要交由外贸出口公司出口到捷克斯洛伐克、保加利亚等欧美国家,1998年因产品销路不好,企业陷入困境。 难得 掌握了彩瓷制作的整个工序 刚进厂,刘汉新和其他新同事就被派到佛山学习瓷板画,那时候并没有师傅具体教什么,主要是靠自己多看多学多记多听,多留一个心眼。学习一段时间后,刘汉新回到惠州开始工作,他的任务是画瓷板画,有的新同事则下到生产线。一个彩瓷的诞生要经历很多繁复的工序,每个人负责生产线上的一个个具体的工序,有的刻印,有的勾线,有的填色,所以工厂倒闭以后,较少师傅能够掌握惠州彩瓷制作的全部生产工艺流程。 刘汉新是个特例,当时的工作安排比较机动。画瓷板画的工作不多,他有时候要顶替不同生产线上因各种原因没有上班的师傅,从而使他掌握了各种不同的工艺,有空的时候,他还可以创作一些自己喜欢的器型。刘汉新说,当时一起进来的同事因为忍受不了简单重复的工作,有的没工作多久就离开了。刘汉新一直坚持在厂里上班。直到上世纪90年代初期,因为受各种原因影响,工厂不景气,才离开工厂另谋他路。可无论做什么工作,刘汉新依旧热爱着彩瓷艺术。闲暇之余,刘汉新最大的爱好就是做彩瓷,家里用的盘子、碗、茶杯、烟灰缸基本都是他烧制的。刘汉新拿起一个喝茶的小茶杯说:“看这上面的图案就是我画的,有了图案,感觉不同了,看,那个钟表的表盘也是我制作的。” 和很多著名艺术家的接触也让别人多了一份对刘汉新的羡慕,他回忆说,当时工厂有很多大画家到来。惠州本地走出去的著名画家刘仑、书法家秦咢生都曾到工厂参观,刘仑在工厂创作了《雪山图》等作品,秦咢生还为工厂题了牌匾,并留下了一些书法作品。年轻的刘汉新就站在大师身边,看着这些艺术家创作。“当时我还很年轻,不知道这些大艺术家很出名,觉得他们就是普通人,大家在一起很开心,他们也很和蔼,他们的艺术态度让我更加热爱创作。”刘汉新说。 突破 欲用创新的表现形式形成惠州风格 最近这两年,刘汉新一直在钻研一件事情,就是通过努力,创新惠州彩瓷风格。他说惠州市彩瓷工艺厂的历史很短,只有20多年,生产出来的惠州彩瓷,还只是一个地域概念。虽然不完全等同于广州彩瓷和潮汕彩瓷,但是并没有形成独特的惠州特色。随着工厂的倒闭,惠州彩瓷制造业已经消失。但他一直有个想法,就是让惠州彩瓷有独特的特色,让人们一说到彩瓷,会自然想到惠州,而且有独立的风格。为了找到这种不同于其他地区、全新的彩瓷风格,这两年刘汉新付出了大量努力,反复思考、实践。如今这种彩瓷的特色,已在刘汉新的探索中成型,就是使用比粉彩瓷更多的颜料,烧成之后,色彩厚重,立体感强,给人古朴厚重之感。 “有的人会批评彩瓷缺乏艺术性,不像绘画那么潇洒随意,这种观点不利于瓷器艺术的发展。”刘汉新说。其实,工艺和绘画是两码事,所以他始终强调自己不是画家,而是陶瓷工艺师。在瓷器上画画和在纸上创作完全是不同的,在纸上画画,画出来的效果是直观的,而在瓷胎上勾勒上色不仅要考虑当时出来的效果,更重要的是要考虑烧制出窑后的效果,这就需要很多经验。所以一个好的画家追求每幅画都不同。但是一个优秀的工艺师要具有完成100件作品都要一模一样的能力,这就是两种艺术的区别,不能混为一谈。 困难 技术难题难突破 刘汉新正在追求色彩厚重的风格,但是要实现这种风格还存在一个难题。 这也是很多专业陶瓷工艺师不愿面对的现实问题,就是颜料过厚,容易从胎体上脱落,从而导致最终制造失败。刘汉新表示,一般情况下。颜料太厚,容易从胎体上脱落,这是个技术问题。但是颜料厚可以显示出厚重、古朴的美感,要将这二者结合起来,难度很大。所以他烧出来的彩瓷有的成功了,有的失败了,总体而言成功率不高。今后他还要花更多的时间去实践和思考有关用料、颜料的薄厚、烧制的时间等等,只有每个环节恰到好处,才能最终获得成功。 对于困难,刘汉新早有心理准备。他说,中国陶瓷有几千年的历史,取得了辉煌的成绩,今人要想突破确实很难。现在很多人也想有所创新,但是总体来说还是沿用传统做法。而他要走的路子— 使用厚重的色彩,是很多人不敢碰的,他知道这是一种挑战,有难度、有风险。他说:“我现在做的这种风格的彩瓷,有的成功了,但也不是特别漂亮,还要进一步研究,我并不想在陶瓷工艺上有多么大的革新,就是想通过自己的努力来形成惠州彩瓷风格。比如广州彩瓷的特点是大红大绿,潮汕彩瓷的特点是‘堆彩’,都有各自的地域特点,我们现在跟着人家做,就没有多大的意义。我想龙门农民画是一个成功的经验,他有自身的画法和视觉效果,别人可以喜欢、也可以不喜欢,它就是固定画法。我希望惠州彩瓷也能形成自己独特的创作方法,在中国彩瓷领域,拥有一席之地。” 努力 邀请很多艺术家参与彩瓷创作 在不断钻研惠州彩瓷工艺的同时,刘汉新在题材方面也有创新。在图案上除了表达吉祥如意等传统主题外,还将创作题材重点放在了本地。惠州西湖是他创作不断的源泉,很多作品都是和西湖有关的。在惠州市彩瓷工艺厂的10年,刘汉新有许多美好的回忆。工厂在西湖紫薇山下,每天上下班都从西湖出入,西湖之美、西湖之秀沁润着这颗年轻的心。上世纪80年代的西湖早已定型在他的思维中,现在他瓷器上的西湖还是当年那种原始和自然的景象。“我喜欢过去的西湖,没有什么人工痕迹,身在其中人与自然合二为一,整个人都充满生命力和创造力。”刘汉新说。而对于其他方面的题材也有涉猎,像小金口举办麒麟文化节的时候,他创作了以麒麟为题材的彩瓷;去年第十三届省运会在惠州举行,他又画了不少吉祥物“惠惠”的瓷盘。 “画这样一个瓷盘,一天最多能完成两个,不仅要人工、还有颜料等成本,如果一个盘子不卖二三百元就会赔本。但是现在市面上用现代工艺制作的瓷盘很精美很漂亮,几十元就能买一个,谁会花几百元买一个盘子呢?所以现在做彩瓷就是凭个人兴趣和热情,如果靠这个生存,是很难的。”采访中,刘汉新拿起一个瓷盘对记者说。但是,刘汉新从中找到了生活的乐趣,通过这种艺术形式,搭建了他和很多艺术家的交流平台,丰富了生活,提升了自我。 刘汉新总是积极营造惠州彩瓷的氛围。2010年,他在市区江北一家艺术城开了一家惠州彩瓷工作室,为艺术家免费提供创作原料,供他们在瓷器上挥毫创作。这些做法都是为了让人们更多地了解和认识惠州彩瓷,提升惠州彩瓷的创作氛围,他的这种做法也得到很多艺术家的支持,老画家黄澄钦、北京来的画家王海东、书法家黄金文、画家胡子黄、张云峰等等,他们都一展身手,共同推动惠州彩瓷发展。 声音 彩瓷艺术的创新需要更多支持和关注 我市画家张云峰是东北人,参与过彩瓷创作。张云峰原本对惠州彩瓷并不了解,但第一次在刘汉新家里看到了一批彩绘瓷盘,那种色彩的浑厚,立体的画面,深深吸引了他。张云峰觉得这种彩瓷艺术表现形式是全新的、与众不同,值得发扬光大。这种技术要引起更多人的注意,需要得到更多的支持和关注。 本地书法家何胜贤对惠州彩瓷情有独钟,对刘汉新制作的彩瓷更是倍加推崇。他说,刘汉新对惠州彩瓷有着比别人更多的感受体会和更深的感情,不但见证了惠州彩瓷企业的兴衰,而且对生产程序、工艺都了如指掌,刻印、勾线、上色以及各种画法,样样在行。现在刘汉新致力于新风格的研究和实践,在朋友圈内已颇有名气,最终还要看时代是否接受。 对话刘汉新 创新是否成功还要看人们能否接受 那么,对于自己的彩瓷创作,刘汉新是如何看待的?以下是记者(以下简称记)与刘汉新(以下简称刘)的对话。 记:离开彩瓷厂那么久,为什么依然对彩瓷艺术情有独钟? 刘:在我国制瓷历史中,彩瓷的出现,结束了漫长的“南青北白”的一统局面。于是人们可以看到了绚丽多姿、各种图案的瓷器,彩瓷的出现丰富了人们的生活,提升了人们的生活品位。艺术是没有止境的,自己作为一个陶瓷工艺师,希望瓷器的形式能够更加丰富。对于个人而言,则是一个很好的目标和挑战,可以让生活充满乐趣和具有更大的意义。 记者:什么时候想到尝试一种全新的彩瓷风格? 刘:我当年在彩瓷厂工作的时候,就尝试过这种风格,但是自己离开了,自然就放弃了。最近这两年,社会的文化氛围很好,政府也支持文化创新和文化建设,我重新开始钻研这种风格。现在我烧制的很多瓷器都是这种风格,很多人看过之后,都觉得耳目一新,这给了我信心,当然也有批评的声音,我会接受并改进。 记:是否给自己的新风格取了专业名称? 刘:我想还为时尚早,虽然有些人对这种风格给予了肯定,但是还没有被广泛认可和肯定,如果看的人多了,大家都喜欢,那么这种创新就是有价值的、有意义的。如果不喜欢这种风格,那意味着这种创新的意义不大了。所以还要看人们的接受程度,毕竟知道我这种风格的人还很少,这还有很长一段路要走。 记者手记 陶瓷艺术不能和时代脱节 艺术需要创新精神,而很多人恰恰缺乏创新精神,因为创新不是一件容易的事情。要不断地思考、探索、实践,要经过反复的失败,而结果却难以预料。这意味着花费很大的心血,最后可能一无所获,很多人不愿意做没把握的事情。在这种情况下,刘汉新敢于创新的精神值得人们尊敬和学习,特别是在各地瓷器同质化现象严重的今天,他的精神尤为可贵。 笔墨当随时代,陶瓷艺术也不能和时代脱节。景德镇瓷器技法在“清三代”已经达到了顶峰,今天的艺术家应该思考的是如何创新,以何种陶瓷艺术代表新的时代。在国外一些陶瓷工艺发达地区,陶艺家应用的材料工艺、烧制温度都不完全等同。许多陶艺家拥有自己的窑炉,一件作品可以在不同的温度中重复烧制10多次。陶艺家们都在努力追求一门与众不同的艺术语言和工艺技术,想为自己的作品贴上惟一性的标签。这种做法和刘汉新如出一辙,不同的是刘汉新期待的是通过个人努力形成惠州彩瓷风格。在惠州彩瓷风格形成的同时再追求不同作者的不同风格,无论如何,这种创新精神都值得尊敬和学习。 相关链接 什么是彩瓷? 彩瓷亦称“彩绘瓷”。器物表面中加以彩绘的瓷器。主要有釉下彩瓷和釉上彩瓷两大类,釉下始于唐。明清时期开始出现是釉上彩,同时也是彩瓷发展的盛期,以景德镇窑成就最为突出。彩色纹饰呈现在瓷胎表面釉的下面为釉下彩。釉下彩的特点是彩色画面不暴露于外界,而处于透明釉的覆盖下,不会在使用过程中被磨损和腐蚀。彩色纹饰呈现在瓷胎表面釉的上面为釉上彩。釉上彩的特点在装饰上由简单到复杂、彩色由一种到多种,不但色彩鲜艳光亮,同时装饰艺术性更强。 (原载 |