图①:清代的功名夹。

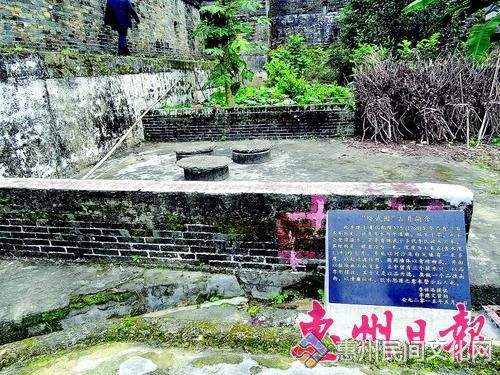

图②:品字形的三眼井。

图③:高高的镬耳墙。

图④:建筑物上的精美木雕。

▲主兑李公祠建于清朝,有不少的花岗石构件。

为了让市民协会员更加了解惠州民间文化,每年市民协都要组织会员到惠州乡间各地采风。近日,市民协2016年的第一次采风活动安排在龙门县走访古村落,第一站就是探访龙华镇的绳武围。

占地15000多平方米,围墙高达七八米

绳武围位于龙华镇龙华村委会新楼下村民小组,高大的围墙,雄伟的门楼,吸引市民协会员们的目光,长枪短炮很快就拿了出来。门楼上的绳武二字,是这个古围的名字。绳武二字典出《诗经•大雅•下武》之“昭兹来许,绳其祖武”,意思是希望后辈能继承祖业,踏着祖先的足迹继续前进。绳武围门楼前,是一个半月形的池塘,门楼两侧,立着多块清代的功名夹,门楼近一层楼高的墙基,是用长条形花岗岩砌成,门框也是用花岗岩条石砌成。门楼屋顶上还有威武的镬耳墙,仍可以看出这座古围当年的富庶和辉煌。

踏入绳武围的大门,呈现在眼前的是好几座建筑物。据了解,绳武围占地面积约为15632平方米,围墙内有祠堂,有民居,还有三合院。绳武围的围墙高七八米,围墙之下还有一圈两米高的跑马道。跑马道约1米宽,站在上面,刚好能够到围墙的?望孔(枪眼),可攻可守。

进入绳武围,首先看到的是主兑李公祠,这就是重建绳武围的李待举(字主兑)的祠堂,也是绳武围最辉煌的建筑。

据了解,主兑李公祠建于清朝,三进二井,有不少的花岗岩构件,雕梁画栋,饰有灰雕、石雕、砖雕、木雕等。中门上有一块“泽荫堂”的匾额。村民说,此匾为当时同诰授通议大夫、兵部尚书颜检亲笔题写。公祠内挂有绳武围的简介,有李氏家族的来历以及一些光宗耀祖的名人。

明万历元年初建曾遭匪寇血洗

据了解,绳武围李氏族人祖上始于宋代,由韶关南雄珠玑巷南下番禺,后建业于龙门,历数代后于元代迁居龙华蓼溪嶂,后开辟出龙江围(即今龙华镇的水坑村),到明万历元年(1573),水坑李氏出现了家族史上最有影响力的分家,那就是李梅庄的孙子李震达(字素闲)迁居龙华圩旁,开建绳武围。初到绳武开居之初,李素闲建了一栋新大楼居住,并将此楼取名为鼎革楼。《易经》记载,革,去旧也;鼎,取新也。

富庶的李氏族人引起了匪寇关注,一天匪寇对绳武鼎革楼发起进攻,李氏族人最终抵抗不过,惨遭匪寇灭绝人寰的血洗。血洗之时,十一世李待举(字莘士)因在外婆家,幸免于难而得生。这就是族谱和龙门县志记载的“鼎革楼难”。

李待举在大祸之后发奋图强,艰苦创业,修复家园,繁衍子孙,得以重振绳武围。李待举之后,又经过李家两代人的努力,到第十三世李隶中(也称李芳远)的时候,李家家业渐丰。或许是为了吸取“鼎革楼难”的惨痛教训,从李待举开始到李隶中这三代人,一直在干一件事,那就是修建一座具有防御功能的围屋,就是现在的绳武围。

“鼎革楼难”不仅使李氏族人深受重创,还使得绳武多了个“新楼下”的俗称。据说,当时看到如此一大家族受此一劫毁于一旦,周邻乡人也大受惊吓。此后,周邻乡人便用“新楼吓”代指绳武了,随着时间演变而演变成“新楼下”。如今,龙华人一般都用“新楼下”代指绳武围。

三眼井呈品字形,希望后人以品为德

在古围空地上,有一个让李氏族人津津乐道的三眼井。这三眼井成品字形,村民说,该井建于乾隆32年(1768),井水清澈,从不干旱,也不会受涝溢水。该井直径2米,深度约7.5米,井底以河沙和白瓦填了一米多厚,以起过滤之用。四周墙体以青砖砌成,井面以数块麻石板覆盖,正中留有三个提水口,呈品字形,其含义是以品为德,要做一个品德高尚,并以清廉似水、饮水思源之意来警示后人。

除品字形的井能警示后人外,在绳武围的西面有一个侧门,门楣上刻有耘经两个字,耘经表达的是李氏家族理念,与耕读传家异曲同工。耕耘,是家庭、家族生存发展的物质需要,是先决条件。所以绳武围人把耘列在前面,意思也是希望后辈能够辛勤耕耘四书五经,成为栋梁之材。绳武围两个大门门楣上刻有绳武和耘经,寄托了李氏先祖对后辈文韬武略的期待。

居住在绳武围的李氏族人,的确做到踏着祖先的足迹继续前进,没有令其先祖失望。据介绍,清朝200多年里,绳武围共走出了8名举人、14名贡生。

琉璃花窗等建筑构件多是清代佛山产品

绳武围内的民宅一座座整齐排列,巷子四通八达。民宅的墙壁基本上都是打磨光滑的青砖砌成。这里的民宅构造都差不多,是三合院模式,三面房屋和一面墙围成庭院的建筑格局,组成一个“凹”字形平面。进门是一个小院子,两侧各有一厢房,中间是一个大厅,大厅上方是二楼,上二楼的楼梯是在两侧厢房内的套房里。市民协会员蔡磊表示,在封建社会,女眷是居住在二楼的,但可以从二楼的窗户看到小院,能看到何人到访。

古围内有不少民居的墙壁接近顶部的地方,有一些带孔的花岗岩构件,村民李晓明说,这些孔是插竹竿晾晒衣服用的。为了让市民协会员能更好地了解三合院的构造,村民李晓明拿出钥匙,打开自家的屋子让大家进去参观。走到屋顶上才看到,二楼瓦面屋顶上筑有台阶,方便晾晒衣服。

古围内还有不少陶制的如意花窗,琉璃花窗等,蔡磊表示,绳武围的琉璃花窗等建筑构件,多是清代佛山的产品,是当时比较贵重的建筑构件,说明当年这里居住的村民还是很富有。

2013年被列入传统村落名录

记者发现绳武围的古建筑群有个非常有趣的特点,很多建筑两面墙上都有镬耳状的屋顶。在古围内走了一圈,粗略一数,竟有几十个镬耳。基本保持完好的镬耳墙,很精美很漂亮。镬耳墙是岭南传统民居的代表,多是用青砖、石柱、石板砌成,外墙壁均有花鸟图案。因其山墙状似镬耳,故称镬耳墙。镬,是古时的一种大锅,因此亦称“镬耳屋”。镬耳屋又象征着官帽两耳,具“独占鳌头”之意,一般要有功名的乡村方能采用。功名越大,宅子里的镬耳墙修葺得越高大威猛。镬耳墙不光是一种身份的象征,还有它的实用性,能防止火势蔓延等功能。

村民说,高高耸立的镬耳墙看似简单,其实工艺非常复杂。其结构从檐口至顶端用两排瓦筒压顶并用灰塑封固,处理收口的工艺难度高,造价也贵,所用的青砖以水磨青砖为上乘,若非大富人家,是用不起也住不起的。

要建造如此恢宏的建筑,的确需要一大笔的资金。据了解,李氏家族的物业涉及石矿、船运、龙华圩商铺,曾经雄霸一方。

随着时代变迁,绳武围的村民陆续外迁,空心化严重。镬耳大屋内几乎没人居住了,有的甚至出现了坍塌;三眼井因无人饮用,也盖上了井盖。不过,它们的存在,一直都是绳武围及李氏后人的骄傲。

随着绳武围在2013年被列入《中国传统村落名录》,游客接踵而至,让村民觉得有了新的发展机遇。由村委会牵头,绳武围还成立了绳武围古村落维护小组。据了解,目前龙门县龙华镇绳武围村中国传统村落保护发展规划项目进行公开招标采购,或许很快,游客们能见到一个完整而古色古香的绳武围。

线 路

从市区去龙门龙华镇绳武围,从市区经金龙大道往龙门方向行至广河高速公庄收费站,进入广河高速往广州方向行走至龙华收费站下,至龙华镇政府后,穿过镇政府旁边的小巷步行大约5分钟,即可到达。

(原载2016年1月16日《惠州日报》)