愈南公家庙仿清代皇宫风格建造。

愈南公家庙的3块御封牌匾。

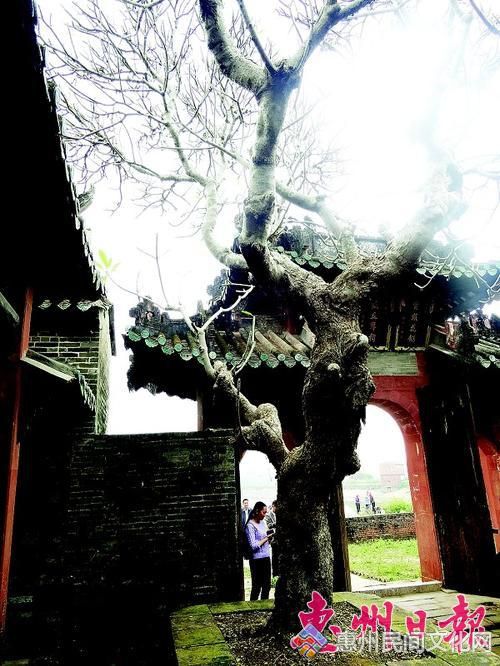

愈南公家庙里的古树。

精美的木雕。

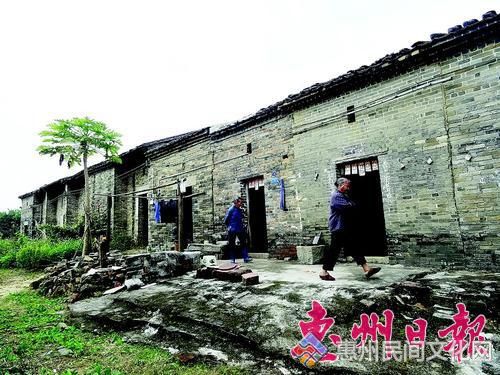

鹤溪村古民居。

“这么平整漂亮的红砂岩墙面,还以为是新修建的。没想到是清代修建的,至今还保护这么好。”广东省民协副主席、中山大学中国非物质文化遗产研究中心副主任刘晓春教授说的建筑物,是博罗县龙华镇鹤溪村的愈南公家庙。该庙是朝廷诰命而建,仿照皇宫模样,为正方形建筑物,已有100多年历史。龙华镇鹤溪村有近600年历史,现存古民居建筑300多处。为了能更好地保护古村,鹤溪村申报“广东省古村落”。刘晓春教授带着专家考察组一行人近日专程前来考察。

建村历史

村民先祖明代从南雄珠玑巷迁来,现存古宅300多处

据南雄珠玑巷《姓氏解密寻踪》记载,鹤溪村的关氏族人,是明代从南雄珠玑巷迁来这里繁衍生息,至今近600年历史。

鹤溪村位于沙河畔上,整座古村落坐北朝南,背山面水。民居建筑依地势而建,层层递进,错落有致,为阶梯式布局。这里的古房屋都是砖瓦房结构,有很明显的明清时期广府古民居建筑风格。古村的房屋大多建于清代,不少以花岗岩做墙基,青砖到顶。大多用麻石条或红砂岩做门框,房屋上的灰塑、彩绘、木刻、石雕、砖雕等保存较为完好。一些民居屋檐下有精美的木雕。木雕上的人物图案栩栩如生。有些房屋的壁画色彩依旧鲜艳。有一幅壁画,画面上一群人走在一条曲廊上,曲廊边树木葱茏。

古村民居户与户之间有走廊相通,小巷有10多条,不少村巷地面都铺麻石条,有些地方的小巷,只有一人宽。据了解,鹤溪村内现存古民居建筑300多处,保存较完好的关氏宗祠3座、家庙一座、古塔一座、古井一口。据说以前村前的池塘与沙河相连,船只可以直接开到村子。靠着水运,鹤溪村当年很繁荣,富足的村民才有足够财力建起如此精美的建筑。

愈南公家庙

建于清同治七年,砖木结构精雕细刻

鹤溪村最著名的古建筑物首选愈南公家庙,建于清同治七年(1868年),风格仿清代皇宫建筑。门框全用红砂岩石条垒成,由翰林院士凌云题撰的“愈南公家庙”(浮雕)石匾镶嵌在大门正中。石匾之上,还有一块红砂石匾,上书“诰命”(阴雕)两个篆体大字。大门形状如同牌坊,上面为一层层的檐角,还附有众多檐雕。这些木雕经过岁月洗刷后,尽管褪去了原有的金色,但还是非常精美。大门的红砂岩条石表面打磨得精细平整光滑。

正门墙上高高悬挂的3块御封牌匾很显眼。牌匾分别上书“咸丰十一年,旨赏戴花翎,关镇国恭承”、“同治七年,旨建立专祠,关镇邦恭承”、“同治七年,旨赏换花翎,关肇先恭承”。但可惜的是,这些牌匾均为复制品,原件因历史原因已损毁。

整座愈南公家庙建筑为砖木结构,有高而粗大的红砂岩柱子,红砂岩石铺地。木结构部分无不精雕细刻,檐雕中画面为各式花草、树木、动物等,雕艺细腻精湛,一幅幅栩栩如生。家庙内还挂着一副对联,这副对联是光绪年间雕刻的。据了解,建家庙不像建姓氏宗祠,只有对国家作出突出贡献的家族,才会被朝廷御封建造家庙。

关氏兄弟战功显赫,朝廷下旨建造家庙

愈南公家庙,记载了100多年前从鹤溪村走出的关氏兄弟(关镇国和关镇邦)驰骋疆场、建功立业的故事。让关家声名鹊起,并得以留下这座家庙纪念。愈南公是其祖父。

据《博罗县志》记载:关镇国生于1830年,卒于1883年,博罗县龙华镇鹤溪村人。他生平敢于冒险,骁勇有智略,由粤而赣而浙而台而闽,驰骋千里,大小数百战,累功提镇……1851年(咸丰元年)他从军赴广西,因屡立战功,升为千总。1864年还曾奉命调往台湾,击败叛军戴万生,解嘉义之围,平七十二庄。他一生戎马倥偬,历经晚清咸丰、同治和光绪,官至福建提督。

关镇邦生于1832年,死于1865年,为关镇国之弟。青年时期随兄从军,作战同样勇猛,积功升至都司。后来在与太平天国军队的战斗中身亡,年仅33岁。当时的清朝政府赐封他为参将,赏云骑尉世职。在福建厦门,现在还有一条纪念关镇邦的道路——镇邦路。光绪八年(1882年)福建陆路水师提督关镇国之弟关镇邦抵御外侮立有战功,后人将其所居住地名为镇邦街,取日光岩水操台题刻 “镇邦定国”之涵义。1928年后,改镇邦街为镇邦路。

关氏兄弟效命清朝,战功显赫,深受统治者赏识器重。关镇邦死后,当时的清朝政府特下旨,准其兄关镇国在家乡建立家庙,以表彰关家效忠朝廷的精神。镇邦路,位于家庙附近的关氏宗祠前,有象征着关氏家族功名的旗杆夹。关氏家族的旗杆夹可谓非同凡响,是两座“墩上加革,革上加狮”的华表碑座,在惠州实属罕见。

钓鳌书院

据称钓鳌书院曾与丰湖书院齐名

在鹤溪村,除了愈南公家庙外,让村民津津乐道的还有一个钓鳌书院。在古代,独占鳌头是不少读书人的梦想。

根据清光绪《惠州府志》及《博罗县志》等有关资料记载,钓鳌书院修建于宋绍兴二年(1132年)。书院始创者罗从彦(1072年~1135年),字仲素。钓鳌书院就是他在博罗做官时,于“瑰丽灵秀气象万千的罗浮”择地而建的。

罗从彦是著名理学家杨时的高足,是宋代理学“道南学派”的代表人物,后被称为豫章先生,在思想学术界中有着很高地位。村民说,在当时,钓鳌书院与丰湖书院齐名,只是钓鳌书院的位置比较偏,所以名气不及丰湖书院大。

宣统年间,关氏后人为祭祀十九世祖丙一公,将钓鳌书院改建为丙一祠。解放初期,丙一祠被设为鹤溪中心小学,博西及本村村民孩子在此接受教育。后丙一祠被改作仓库,内部有很大改动。但通过钓鳌书院仅存的门楼,也能从中领略到当年钓鳌书院的气派。书院大门的门柱由花岗岩构成,花岗岩石半墙,青砖建到顶,宏伟壮观。大门门柱的两侧雕梁画栋,门楼石雕上雕刻着持有花瓶(寓意平安)和如意的人物。檐雕中画面有梅、兰等植物,还有一些瑞兽等动物,雕艺细腻精湛。经历百余年的风雨侵蚀,木雕的人物画面依然栩栩如生。书院门楼上原挂有“钓鳌书院”的牌匾,后被拆掉扔进村子的鱼塘,无法找回。

关氏宗祠

关氏族人仗义救人,胡氏乡人感激送牌匾

清同治时期,关氏后人为祭祀愈南公而修建了关氏宗祠(即德义堂)。关氏宗祠为两进一厅的建筑物。其门前有一对大石狮,威风凛凛。德义堂里面还保存有一口古井。这口古井的井沿用整块麻石琢成,一边高一边低。村民说,因为大家都在井沿的一侧打水,久而久之,井沿的一侧就被摩擦变低了。古井的水依旧清澈,每当村民在祠堂聚会时,都会用古井里的水。

德义堂中有两块特别的木匾:世恩长存、兄义情长。关于这块匾,有一个故事。1931年湖镇镇湖镇围胡氏乡人与邻村八围村人因两村纠纷发生械斗,双方大打出手,胡氏乡人死伤八十多。因此,胡氏乡人四处逃难求助,不少乡村不敢收留。很多乡人逃到鹤溪村,鹤溪村人仗义救人于灾难,使胡氏乡人渡过难关。胡氏乡人十分感激,拜鹤溪乡人为“世叔”。2006年鹤溪村德义堂重修庆典,胡氏乡人送来了这块牌匾。

(原载2016年1月4日《惠州日报》)