岁首迎春,古史开新篇。衷心祝贺市档案馆、市方志办编写的《惠州简史(古代部分)》隆重出版!作者耕耘三年结硕果,不负众望。这是一部内容丰富,结构合理,论述持之有故、言之有理,文字流畅生动,可置于案头研读的优秀读物。

2014年以来,习近平总书记和党中央多次强调要坚持文化自信,省志办也要求我们加强地方史编研工作,这部书的出版,是积极践行的体现。它是本地存史、资政、育人不可或缺的参考书,有助于我们了解惠州的过去,理解当下、面向未来建设新惠州。

我曾经三次通读此书,前两次是因为两次评审需要而通读书稿,最近一次是读成品书。三读之余,浮起“好书不厌百回读”的感觉。在我看来,《惠州简史(古代部分)》至少有六个看点值得向读者推荐:

第一,纵贯四千年,历史脉络清晰可见

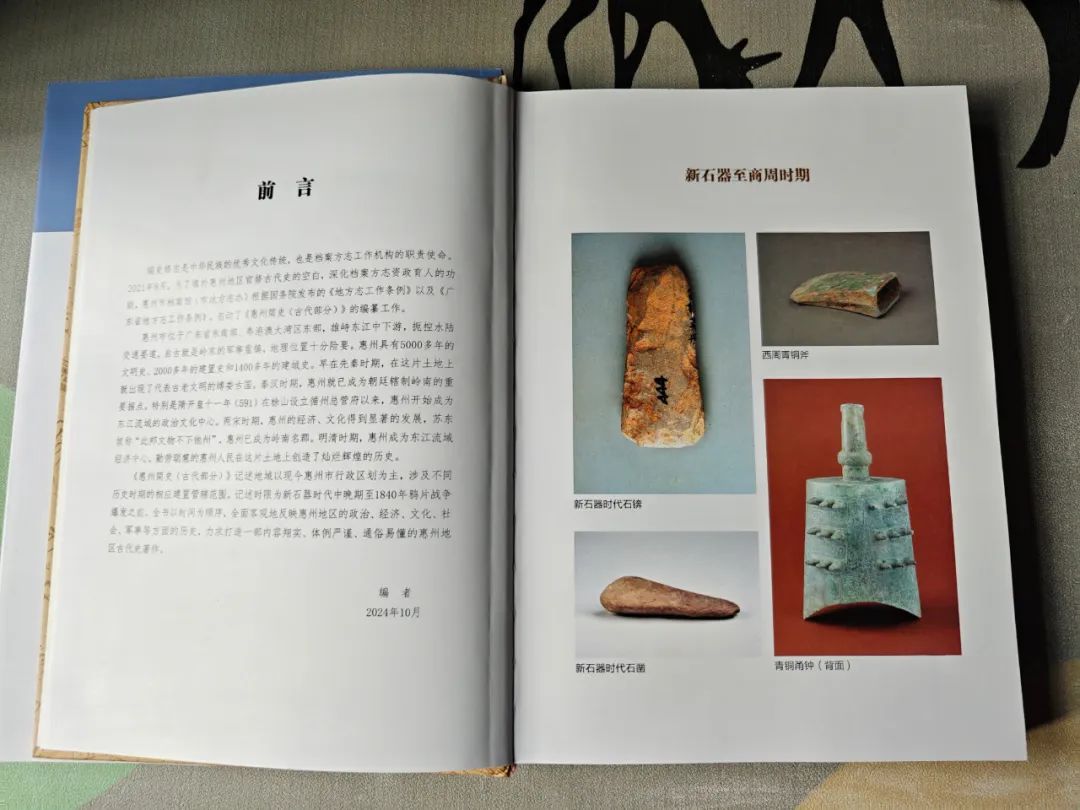

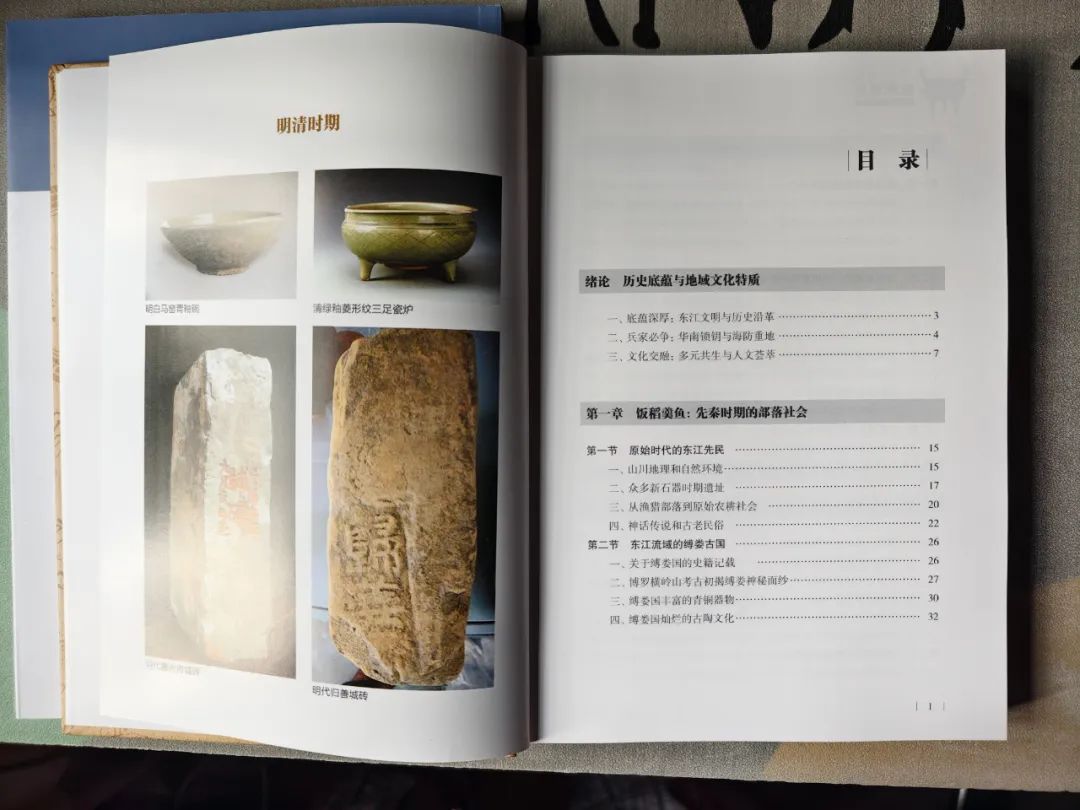

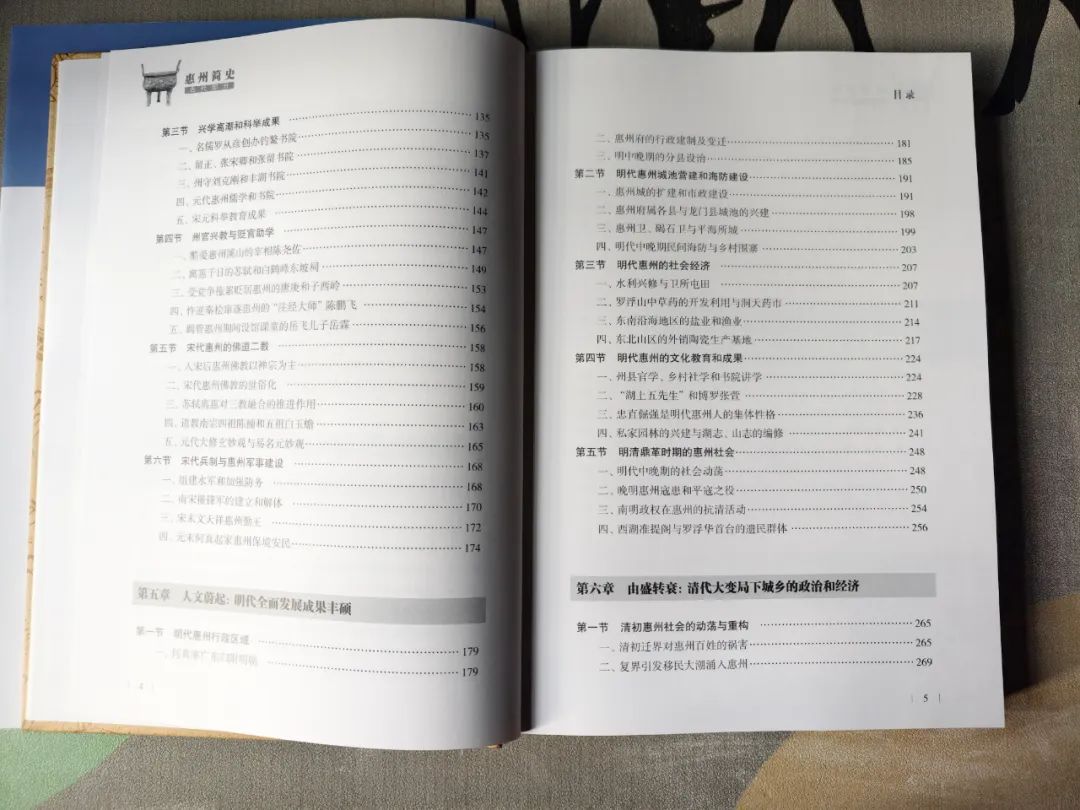

《惠州简史(古代部分)》从新石器时代中晚期写到1840年,以37万字浓缩了惠州四千年流变史。作者高屋建瓴,一级标题已经提要钩玄地概括了惠州的历史态势——先秦:饭稻羹鱼;秦至南朝:设县立郡,开发治理;隋唐五代:武功文治;宋元:声教日洽,声名鹊起;明代:人文蔚起,全面发展;清代:由盛转衰。提纲挈领的章题与各节相呼应,鲜明地勾勒出四千年惠州的源远流长与兴衰起伏。

第二,横论十要项,历史概貌完整呈现

《惠州简史(古代部分)》虽然简,但涵盖面很宽,反映社会基本情况的要素如地理、建置、政治、军事、经济、文化、教育、宗教、社会、人物等主要内容都有专门论述,多元复合地呈现了惠州历史的主要面貌。

第三,特色彰显,重点突出

《惠州简史(古代部分)》简繁得当,尽管记载了各方情况,但没有平均用力,而是拎出要点、提炼特点展开详写,诸如缚娄古国,宋代惠州的崛起,行政建制的分合,贬官对惠州的影响,华南“锁钥”与海防要地,抗清平寇,佛道儒三教的融合与流播,罗浮山的道教及山林、草药,沿海盐业与陶瓷业,明代惠州的遗民群体,明清书院的勃兴及影响,张萱和湖上五先生等等。这些重点描述,使读者对岭南名郡、岭东雄郡、东江流域政治经济文化中心的惠州烙下深刻印象,并且了然认同《绪论》所言:惠州是“岭南文明的重要发源地之一”。

第四,史识不凡,见解独到

《惠州简史(古代部分)》综合运用了历史考据法、比较法、计量法、考古研究法,在纷繁复杂的史实中,探索惠州历史真相、寻求时代特征和历史发展规律。作者对惠州史的认知有独到见解,能见人所未见,发人所未发,譬如书中阐述的“惠州是岭南道教文化的传播中心”,是宋代以来广东文教最发达的州县之一,是明代心学粤浙两宗碰撞交融的地区,伏虎台是广东历史最为久远的佛教场所之一,罗浮山是儒释道三教合一的“道学之山”和晋代岭南文化中心,惠州人具有保家卫国的自强意识和反抗精神,忠直倔强是明代惠州人的集体性格等等。这些洞察和判断,可谓深中肯綮,鞭辟入里。

此书还穷源溯流,探微启秘,论述了道教对惠州人文精神的影响,惠州佛教的世俗化,民间海防与乡村围寨,惠州水军,卫所屯田,清代惠州文字狱,东江流域“三沿”地带的墟市,客家科举人才,唐庚、陈鹏飞、岳霖、何真等名人行迹。等等这些,钩沉索隐,新见迭出,读后令人耳目一新。

第五,取材宏富,论从史出

史由证来,论从史出,史论结合,是《惠州简史(古代部分)》最基本也是最重要的论述方法。就做学问而言,这点是最值得称道的优良学风。详细占有史料尤其是原始资料,是历史研究的基石。作者深谙此道,广搜博采,拾遗补阙,尽可能地依据史料研究历史,客观分析,多以事实说话,因而提高了论述的可信度。我逐页统计了全书的引文和材料来源,出处竟然多达694处,而且大多是第一手资料,部分还是稀见资料。假如按本书实际字数30万字计算,大约平均430字就有一个出处。可以合理推断,作者没有引述的资料肯定比694这个数字多几倍以上。这种扎实、严谨的治史精神,颇值得我们学习发扬。

第六,流畅明晓,精要生动

可读性强是《惠州简史(古代部分)》的一个鲜明特点。此书文字流畅明晓,精要生动,基本做到“正确而恰当的生动表述”。达到这个水准很不容易。史书没有文采,读之枯燥无味;倘若讲究文采,不可避免地要采用修辞手法。一旦分寸把握不好,偏尚文辞,就可能以辞害意,破坏史实的准确性。故此,文史结合,写出可读性,是当代史书编写中比较纠结的事情。所幸本书作者不仅擅长驾驭史料,而且文笔老到,善于夹叙夹议,笔法严谨而不失生动,所以全书读来兴趣盎然。

以上读后感挂一漏万,《惠州简史(古代部分)》还有更多的看点有待读者体察。期待着作者继续发力,使《惠州简史》的近代部分早日面世,以飨读者。

(本文是作者2025年1月15日在“《惠州简史(古代部分)》首发式”上的发言,略有删改。)

作者简介

邹永祥,历史学副研究员。历任惠州市惠城区地方志办公室主任、惠城区政协第二至六届文史委员会主任、中国近现代史史料学学会理事、广东省文化学会副会长、广东省地方志学会理事、广东省民间文艺家协会理事、惠州市民间文艺家协会第三、四届主席。现为中国民间文艺家协会会员、中国音乐家协会二胡学会会员,惠州市文化智库专家顾问委员、惠州地情专家库专家、惠州市非遗评审专家组成员、惠州地方古籍文献抢救保护利用工程学术顾问委员会专家、惠州学院惠州文化研究院特聘研究员。

主编或参与撰写《惠州志》等地方文史著作52部,发表文章430多篇;编辑、审改文史论著155部。著作获省级以上单位和国、省级专业协(学)会的学术成果奖24项,市级学术成果奖和五个一工程奖6项。