我的妈妈是个勤俭持家的典型——要不然,靠父母两份工资,要养大我们六个孩子,特别是1958年无辜受冲击,一个被开除下放只发点生活费一个降薪留队察看照样下放,怎能维持下这么一个大家庭。

其实,即使在家庭经济情况还算好的时候,妈妈也都精打细算,尽量设法解决我们的穿着问题以节约开支。请读者看图一与图二,能看出什么区别吗?我问孙女,她很快回答说图二多了个妹妹!我说对呀,图一两个姑婆还未出世,那是爷爷以上四姐弟的合影;图二中间的是五姑婆和爷爷、二伯公合影(那时大姑婆和三伯公在老家惠州),所以你答对了;还能看出其它区别吗?她摇头了。实际上我把这两张照片放在这里,是想说明两重事实,一是我们兄弟的衣服基本是轮着穿,你看图一中二哥穿的海军装在图二不就穿到了我这个四弟身上了吗,在照相这个当时算比较隆重的场合尚且如此,平时就不用多说了吧!二是想告诉大家,我们小时穿的不少衣服都是妈妈亲自动手做的,像图一中三哥和图二中二哥穿的工人装裤子就是妈妈自己裁剪、缝纫的,图一我穿的那件毛衣就是妈妈自己编织的。你也许会怀疑,自己缝纫?有缝纫机吗?回答是确实有,我还未出世的解放前家里就买了一台二手的盛家牌缝纫机,还是进口的,够力,耐用,到70年代还好用,有个补鞋匠还闻名上门,想用一台当时的国产名牌上海蝴蝶牌新机与我家交换,他好改装成手摇补鞋机,但我妈妈舍不得,后来自己搞到一张票掏钱买了新的,老机至今放在家里,起码六十多年了,还能转,算得上古董了。

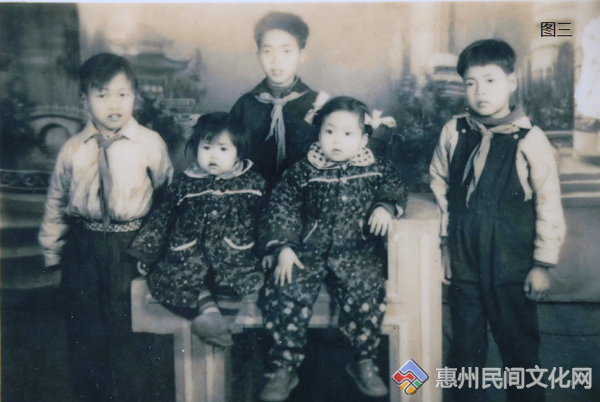

后来我两个妹妹出世了,女孩子的衣服更多变化,妈妈做起来更是得心应手,请看图三,那个孩子身上穿的不是妈妈亲手缝纫的,特别是两个妹妹的花衣,内行一眼可看出出自同一手工,一点都不比买来的逊色半分吧(那时家里已遭打击,没有经济能力一次买几套新衣了)。记得1972年初受到“两退一插”运动影响,但父母又回不了原籍惠州,不得不考虑去城郊公社横江大队八队落户,不少社员闻讯赶紧买回花布都请妈妈为他们的小孩做套漂亮衣服过年。这说明妈妈的名声还挺响的呢,哈哈!

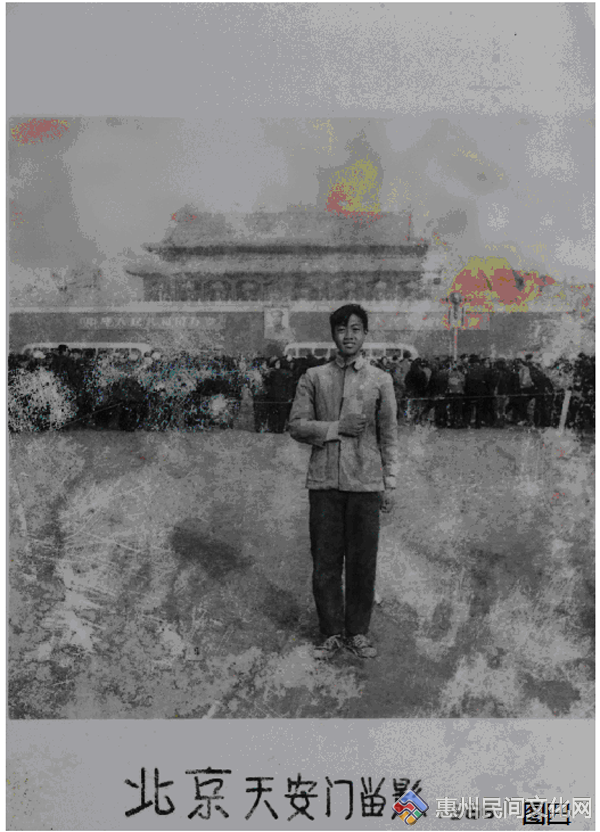

初二还是初三,我的身高逐渐赶上并超过了哥哥(我父辈都是弟弟高过哥哥的,恐怕与遗传有关),哥哥们淘汰的衣服没得捡了,于是妈妈拿出她在50年代很流行穿的女装干部服,拆掉收腰的缝线,修改成一件“列宁装”的上衣给我穿上了。这件衣服是卡其布料做的,厚实,挺结,我穿得很舒服,同学们也说挺好看,于是一穿几年。图五就是穿着这件衣服到北京“串连”时在天安门前的留影,你看,确实有型吧。如果不是还留下点收腰的痕迹,谁能看得出这原是是一件女装!

图五是我与二哥的合影,两张照片靠在一起是想告诉大家,两兄弟身上穿的棉衣,照样是妈妈一针一线缝出来的“温暖牌”!

上世纪50年代缝纫机即使在县城一般人家里,也是很难见得到的罕见物品(直到七八十年代才与单车、手表一起列入“老三件”成为不少人家的追求目标),我有这个得天独厚的条件,所以我很小就学会了踩踏衣车,小学时就可以操作一点简单的缝补活儿了。六年级后我经常利用寒暑假去林场铲草挣点学费,利用星期天上山砍柴减少家里开支,为了减轻山上藤茎枝叶对衣服的损害,我都对肩膀、手肘、膝盖等关键部位预先用厚布打上补丁,再密密实实车上几圈缝线,同伴们一看我这穿戴就笑我像足了电影里专门负责扛重机枪的老战士,我也不在意。反正“新三年、旧三年,缝缝补补又三年”,我们那个时代就是这样过来的。1968年后我下乡务农,开工时我的衣服比农村青年身上穿的都多了几处补丁,我反而认为是一个优势——每年一次的布票基本够用,而不少人只好出高价收买别人的布票——他们没有缝纫机,想打个补丁都要花钱,算下来跟买高价布票差不了很多。

穿补丁衣服的日子到1972年底就基本结束了。我被招工到了粮所加工厂后,公家每年都发一套工作服,质料叫“坚固呢”,硬实不易手搓只好用毛刷擦洗,但耐用,支持一两年没点问题。下班后就换套新净点的,再穿件白衬衣在里面,就是那时很流行的穿法了,君不见70年代末80年代初,电影里的好多扮演与工农结合的文化人的男明星,八九不离十都是这样的装束。

读者可千万不要以为我妈妈只会做小孩或学生的衣服,实际上参加工作后我妈妈继续给我做衣服,我也依然那么喜欢她做出来的衣服。图六是1973年我在粮所加工厂时到东莞学习参观准备回来开展多种经营时与领导、师傅的合影,后排左边第一个就是我了,妈妈做的“毛式中山装”(四个衣袋改成暗袋但保留袋盖),穿在身上使我特别焕发出几分自信的精神!

记得当时妈妈一共做了两套这款衣服,一套是爸爸的,我的那套现在还折叠的好好放在衣柜里。

至于我穿的毛衣都是妈妈亲手编织的,后来流行过香港传回来的羊毛衫,我得了一件试了一下觉得不舒服,有扎人的感觉,放在柜底几年没穿过最后送人了之。上世纪末,年近八十的老妈还把她织给我已穿了十几年的毛背心重新拆开翻新,把长袖毛衣磨开了线头的袖口换上新毛线,所以这十多年过冬有这两件“温暖牌毛衣”陪伴,棉衣都不用穿了(见图七)。只是到了去年,我忽然担心会把这两件衣服穿坏没人替我补回原样,所以决定收起来,以后要去见她老人家了,我就穿上它们,外面再套上图六中我穿的那件中山装,亲口告诉妈妈,儿子自始至终都是妈妈的专用模特,一辈子的最忠实拥趸——用现在网上流行的用语:铁粉。

后来踏上教坛,学校有时也会统一发套工作服,外套都是西装,而且不是黑就是深蓝,集会时要求统一穿着说是厚重,其实黑压压一片我觉得很压抑。图八中我穿的是在学校领的最后一套“金盾”牌子的西装,到时一看照片,发奖的、领奖的全是黑色西装,所以这张照片我就不放彩页就放在文中用黑白就行,反正效果就是这样的了,你说对吗?

不是正式场合,我就穿件拉链机恤算了,易穿、易脱、易洗、易干、易保管,相比之下,谁愿去服侍那只能干洗还不能折叠特占空间的西装。做教师这一行不费衣服,我几件换着穿每件可穿好多年。图九中妈妈领着我们六个兄弟姐妹二零零几年在西湖边的合影,我身上穿的机恤记得还是一九九几年读大学时好友梁柏坚转让给我的。当年他买回来在宿舍叫我穿上给他看看,结果说我穿上去比他好看,撺掇我买下来,我对买衣服本没主见,也就接受下来,不觉已经穿了一二十年,除了身体有点发福下摆有点偏窄,其余还是无可挑剔的。当然,运动服也是我的最爱,每带一个循环,因为参加学校组织的运动会要统一穿着,所以年级都会设法筹点资金发套运动服给老师,长的短的,蓝的红的,都少不了我这个锻炼身体的积极分子的一份,所以柜子里都积了好几套,运动时穿,上课时也穿,特别是旅游时穿上感觉十分轻便。图十是我在云南著名景点崇圣寺三塔的留影,崇圣寺三塔变崇圣寺六塔,很有意思,穿件运动服不比穿西装更觉与独特风味相呼应吗。

内衣则大多是买的。啊,不对,60年代初期不少内衣也是妈妈做的,材料有过旧衣服拆下的布料,有过蚊帐布,还有过从日本进口的化肥包装袋。印象最深的是一个小伙伴穿出来的背心是用化肥袋做的,胸前既整齐又对称的一个长方格,横印着大大的四个绿字:日本尿素——像足了现在一些国际比赛中某些运动员胸前的商业广告。好些人看了都在偷笑,他却一本正经的说有什么好笑,你们穿的没有字,人家就看不出是化肥袋做的吗!不过他说的不全对,像我们的,妈妈处理得很仔细,没有留下显眼字样的,水平就是高出一截。

那时的内裤也全都是妈妈动手做的。

脚上穿的,除了我后来自己做过木屐外,基本靠买来穿,记得妈妈也尝试过做鞋子,鞋面用布在衣车上做好了,但鞋底不好找,后来就不做了。但我学会了补鞋,现在说出来恐怕没人信,当初也没多少人知道。当年主要穿胶底鞋,解放鞋是其中的上上品,鞋头或鞋底橡胶部分开裂了,趁口子不大时赶紧找来旧轮胎割成所需大小,找块铁皮用铁钉钉出一排排密密麻麻的小口子弯成曲面就成了利锉,把要粘贴的两个胶面尽量挫新,取出买好的补鞋胶水均匀地涂上厚薄适中的一层,让胶液蒸发得差不多了就把两面紧压一起,过段时间估计干了再用锉子收拾一下,让边缘过渡得顺滑些就大功告成了,起码可以多支持几个星期吧。我还用实心的雨伞骨做成实心钢锥和钩锥,用空心雨伞骨做成空心锥,要来几种型号的大针,再收集些结实的小麻线和尼龙线,从丢弃的旧皮鞋剪下几块皮块,鞋面坏了我都可以缝一缝了。后来有皮鞋穿了,好多次遇到鞋底脱了我都是自己动手用针线缝回去的。这套工具装在一个比一本书大不了多少的纸盒里,一直陪伴我搬进学校分给我现在住的福利房里,还好好地呆在床底下,只是那瓶胶水早就挥发得一滴不剩了。

上面说过穿的,下文再说戴的就简单多了。首先,帽子一般不戴,小时候我和二哥各有一顶分别为褐色蓝色的灯芯绒帽,平时很少戴出来;“文革”中最流行的是戴一顶旧军帽,但不是那么容易搞得到,后来在商店里买了一顶,虽然颜色也是绿的,但一眼就看得出不是军帽。1969年我在乡下过了第一个春节的初一后就跑回家里,隔天约齐四个要好同学为青春留个纪念时戴的就是那顶了(见图十一)。其实那时右后的卢忠民同学是有一顶真正的军帽的,那是他打游击出身的老革命父亲传给他的如假包换的老军帽;左后的黄观芦同学也很快就要戴上真正的新军帽了,因为他已通过体检政检即将应征入伍了;唯一戴顶仿军帽的我是最没资格戴军帽的,有点可笑吧!现在回想起来,我在一生中都在践行一个信条:越难得的越稀罕越值得努力争取越有成功的希望,这张相片,就让我看作是我立志从头做起的一个象征吧,不惧人笑我痴。

后来在粮所加工厂,每年除了工作服还会发顶工作帽,有一年我们说发的工作帽够用了,发一顶日常也可戴的帽子比如鸭舌帽吧,管理员黄叔也答应了,但市面找不到鸭舌帽,只好发一顶蓝色的灯芯绒帽。不要说,那段时间可能是上班时戴工作帽习惯了,下班后不戴会觉得头皮发凉,所以戴帽最多就是那一段了。图六相片中我就是戴着那顶帽照的。

其次是手上戴的,戒指没钱买,那时也属于“四旧”,有戒指的也不敢戴出来,“文革”后期偶见戴的人算是十分标新立异的了;后来做了老师,戴个戒指怕会影响学生注意力,更要命的是偶然戴一下会引起皮肤过敏,所以这一世与戒指是无缘的了。

手表倒是有点用。下乡初段曾花十多块钱买过一个二手表,但便宜没好货,经常停走,没闲钱去修,后来乡下生活习惯了些不用看钟也大概知道时间,就把表转出去了。1972年底我招工回城,存折里的钱留给二哥,身上余钱不足一百元,回到家后就全部掏给了妈妈保管。几个月后单位照顾我一张手表票,但当时上海手表的价格是120元,妈妈给我补上20多元,我才买回我的第一块手表,还不是上海一厂的上海牌而是春蕾牌,好像不如上海牌出名,不知是不是二厂出的。没有表时看别人戴表有点羡慕,一旦自己有了就发现手表用处其实也不大。后来当了老师,课室、实验室等各种场合的墙壁上都挂个钟,到时到点还打铃鸣钟,戴块手表就没多大作用了。

90年代早期,先富起来的人群流行“大哥大”,一个几万的价格把我们一个月工资几百块的升斗小民都吓坏了;但90年代中期以后,年级为了方便联系班主任,要求每人报装一个CALL机随身带在身边,年级负责月租,后来换成BB机附加时间显示功能,手表的主要功能就被替代了;再后来,我花千把块钱买了我的第一台手机——诺基亚的,只能收却不能输入中文,但也正式宣告了此后手表就属多余了。1995年我被评为惠州市首届杰出教师,市里奖给我一块21钻全不锈钢自动日历的毛主席诞辰100周年纪念表,后来我女儿给我一块纪念怀表以及再后来女婿送我一块大大的、附带多个盘的外国什么表,则一次都没戴过,都变成纯粹的收藏品了。当然,身上带的手机也升级了但还相对便宜了,想当初买的第一块手表,花了足足四个月的工资,现在我用三星NOTE II手机只值三两千,即使苹果新出的IPhone6够热门了,我一个月的退休金也可以买回一部还有找头了。这样说来,我们这代人在穿戴方面的水平提高之大,在当初可是没多少个人预料得到呀。

此外就不记得还戴过什么了。

本人的穿戴史也就是这么简单的了。

要说明的是,今天写下这段文字,可不是在提倡低消费;但即使条件不同了,我也觉得老祖宗的有关教诲还是要牢记的:一粥一饭,当思来之不易;半丝半缕,恒念物力维艰。这也才符合当下低碳生活的要求。每个人都应好自为之。