在特殊的年代里,搞群众性运动是神州大地的一大特色。

运动,本指人或事物的运行转动,可引申为在政治、文化、生产等方面有组织、有目的而规模声势较大的群众性活动。

在诸多运动中,除“文化大革命”运动外,文革前的大跃进和公社化运动、四清运动以及文革期间的知青上山下乡运动,亦同样声势浩大,“运”至全国,“动” 遍城乡。

星移斗转,时过境迁,这些运动已成历史。然而,时光无情,岁月有痕。笔者试图从幼时的模糊记忆(大跃进公社化、四清),以及自身亲历其境的感知中(知青),钩沉这“三个运动”在农村基层的一个缩影,重拾一些碎片式的印记。

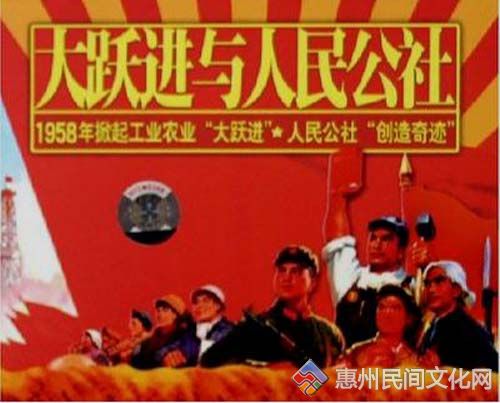

大跃进和公社化运动

大跃进运动是指1958年至1960年间,在全国范围内开展的极左运动,主要表现在生产发展上追求高速度,以实现工农业生产高指标为目标。伴随着“大跃进”运动的浪潮,为谋求生产关系方面的跃进,恣意提高公有化程度,于是掀起人民公社化运动。

继1957年8月始开展的“整风”和12月始开展的“反右”运动之后,为响应党中央的号召,按照省、地委的部署,惠东县委于1958年8月31日召开了县、乡、社三级工业干部会议,号召全县人民大办钢铁,苦战100天,完成炼铁3万吨、钢2千吨的任务,由此在全县拉开了大跃进的序幕。1958年9月20日,惠东建立第一个人民公社——稔山上游人民公社,并推而广之于10月底在全县实现了农村“公社化”。

梁化按照部署,于1958年春开展反右斗争,全区共有12位教师被划为右派,占教师总数的9.2%。也就是说,反右、大跃进、公社化运动同在一年展开。反右刚停,大跃进公社化运动接踵而至,此伏彼起。

在大跃进和公社化运动中,梁化也和其他地方农村一样,经历了运动的洗礼,出现了几个“大”的事件。

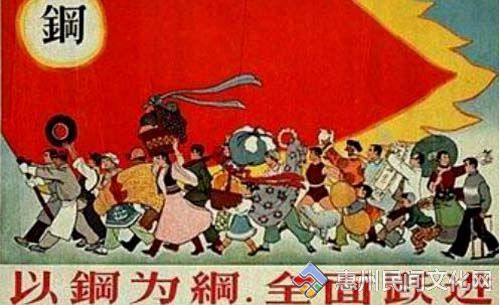

大炼钢铁。1958年5月,我国提出了钢铁生产“超英赶美”的口号。9月,省委批准惠东为全省钢铁生产重点县,并成立了惠东县钢铁师司令部。全县建成各式土高炉3744座,并从各公社共抽调20万人参加“大炼钢铁”大会战。同时还抽调8500多劳力到梁化、高谭、白花、稔山进山砍柴烧炭,挖矿炼铁。学校也停课投入全民大炼钢铁运动中。梁化组成了“钢铁兵团”,由区长陈伯生任团长。于当年秋天集中劳动力五、六千人,在四眉山筑炉挖矿,大炼钢铁。并在在全社范围内,收缴各家铁锅、铁条、铁窗、铁钳等铁器,用来打烂炼铁。笔者那时虽然才五、六岁,却依稀记得有一次,一伙人从我家巷道厨房走过,其中一人发现墙角有一把铁钳,说了句“这里有一把”后,顺手就拿走了。

其时,圩镇、农村到处都有大跃进、公社化的宣传画。记得直到我上学时,在柴行街临到小学的“水咸口”处,有一面很宽的大墙壁,上面还留下有画在壁上的宣传画,画中分别排列有:人骑单车的,坐拖拉机的,坐大汽车的,坐火车的,坐飞机的,最后一幅是两手抱紧趴在火箭上的,那时只朦胧晓得画的是乘坐工具的“快慢”之分,不晓得画中代表的为对比加快“大跃进”的含义。圩镇其他地方以及乡下也有很多相类似的宣传画,这也是当时的一种时髦景象。

至1958年冬,境内办起的炼铁高炉纷纷熄炉停炼,1959年春,梁化最大的四眉山钢铁厂下马,历时半年多一呼而上的“大炼钢铁”方偃旗息鼓。

大办集体食堂。伴随着大跃进的兴起,境内取消一家一户的小锅小灶,以生产队为单位(或几个生产队联合)办起集体食堂,梁化人习惯称“大饭堂”。至1958年7月底,惠东全县办起公共食堂2780间,11月,公社实行“吃饭不限量”的粮食供给制度,社员享受到“一日三餐干饭撑到底”的大锅饭。学校教师也同样参与就近生产队的饭堂开饭,梁化中心小学教师则到原和兴楼饭堂开饭。然而,始办的大饭堂仅维持三个月就解散。经过一段时间的整顿,1959年又逐步恢复。据统计,至1959年9月8日,全县已恢复了公共食堂1335个,平均每个大队4个。笔者还记得,在1960年困难时期,我母亲被环联大队安排到一个位于“鸡行”公共食堂做厨工,我曾几次因为肚子饿找母亲,但不敢进厨房,只站在食堂对面的“鸡行”边,母亲总会先告诉厨房同事一声后带出番薯、芋仔等一些食物给我吃。有一次,母亲从厨房带来蒸好的一瓦钵热气腾腾的米饭,并淋上一点生油和鱼露捞拌一下,真是太好吃了!境内的公共食堂,直到1961年体制下放时,才陆续解体。

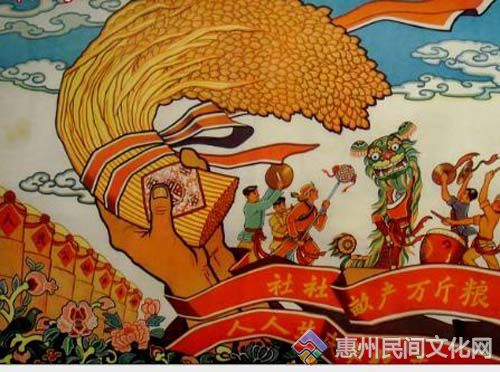

大刮“浮夸风”。 浮夸风是1958年至1960年间大跃进时期的产物。不切实际的高指标,必然导致瞎指挥盛行,浮夸风泛滥。在大跃进过程中,全国各地出现了很多虚报高产的事,大家都纷纷来“放卫星”,其中最著名的是河北徐水县,号称一年收获粮食12亿斤。惠东境内也一样,早在公社化前夕的1958年8月,惠东明星等5个农业社就提出实现晚稻亩产1万斤,争取2万斤,在全县开展竞赛活动。公社化后,一方面在种植上掀起“深翻改土”高潮,推广“双龙出海”插植法。同时在收成时,从下到上喜欢报大数,梁化公社有的地方还将几块田成熟的稻禾移到一块田去报产量,以此实现亩产超万斤。由此类推测算,全社粮食总产量可达5万吨,皆大欢喜。如有说实话的,就被认为是右倾保守,可随时召开会议进行批判。

“大一统”编制。公社化之初,公社劳动力实行军队编制,按编制组成班、排、连、营、团等单位,公社可以统一指挥调动。对劳动力进行无偿调拨。时梁化公社设团,下面共分6个营,实行“组织军事化、行动战斗化、生活集体化”,劳动或集会吹军号,代替以往的吹哨子。公社推行“大锅饭”,按人供粮,吃饭不要钱,甚至一些连、营(生产队、大队)的粮食吃空了,也可到有粮的连、营挑粮。结果越吃越空,都吃空了,大家只好饿肚皮,一个劳力每天只配给口粮2两米。

由于大跃进和公社化出现的大冒进、大锅饭、浮夸风和“共产风”,再加上遭遇自然灾害,给农村经济造成极大损害,群众生活急转直下,曾一度被严重饥饿所困。据1959年7月统计,惠东出现营养性不良水肿病3719人,梁化人称这种病为“黄肿病”,后大都经综合治疗得以好转恢复。

然而,不可否认,此时期群众朴素的建设和劳动热情,曾一度被刺激而涌动起来,境内有些事也发生了变化。1958年,梁化巩固完善了1956年修筑的花树下水库的设施,大规模修筑水利设施,开沟排泉,改良土壤;开辟了鸡笼山林场(梁化公社林场);创办了农业中学(1960年解散,1966年复办,1969年解散);贯彻“两条腿走路”的方针,全社拥有完全小学19间,学生3085人,教师125人,其中公办94人,民办31人;共办有幼儿园21间,幼师50人,人数1550人,分大中小班(1960年解散);创办了梁化卫生院,面积300平方米,医务人员39人;因建新丰江水库,梁化共接纳安置河源移民1300多人移居埔仔等等。尽管其中不少因受大跃进影响,存在数量多、质量差的问题,但其为今后的调整和长远发展起到了一定的尝试和奠基作用。

1961年,中央提出了“调整、巩固、充实、提高”八字方针,标志大跃进运动正式结束。人民公社体制一直持续到改革开放时才被撤销改制。

“四清”运动

“四清”运动是指1963年至1966年,中共中央在全国城乡开展的社会主义教育运动。运动的内容,一开始在农村中是“清工分、清账目、清仓库和清财物”(又称“小四清”),后期在城乡中表现为“清思想、清政治、清组织和清经济”(又称“大四清”)。四清运动是介于大跃进与“文化大革命”之间的一场政治运动,运动的矛头主要是对准农村干部,其目的是加强中央对农村的控制,其潜在的作用是平息农民对大跃进和困难时期的不满。四清运动一开始主要依靠基层组织和基层干部,斗争对象是城市和农村的腐败分子。在这场运动中,大批农村基层干部受到冲击,同时也让饱受疾苦的农民出了怨气。

1963年9月,惠阳县委(时惠东已并入惠阳县)抽调700多名干部组成工作组,在稔山开展以清账目、清仓库、清财物、清工分为主要内容的“社教”运动(“小四清”)试点,随后在各公社铺开。1964年9月起,又组织工作团分团到县内各公社,分期分批开展以清政治、清经济、清组织、清思想为主要内容的“社教”运动(“大四清”)。1965年7月,恢复惠东县建制。紧接着又于8月在平山、梁化、白花公社铺开“大四清”运动,至1966年4月“文革”开始前,才撤销了派驻各公社的“四清”工作团分团,结束了整个“四清”运动。

梁化公社于1965年8月开展“大四清”运动,县委派出“四清”工作团梁化分团,下分成各工作队,分别进驻农村各大队、生产队和各机关企事业单位。时任梁化分团团长陈亚峰,副团长钟志宏、曾少辉,之后又调入徐汉忠任副团长。当时,各级党组织均由“四清”工作队主持开展工作。派驻生产队的“四清”工作队员,与同队社员实行“三同”(同食、同住、同劳动),分别定点食住于社员的家,工作队员食住的这个家也叫做“三同户”。

“四清”运动期间,先后有两位工作队员食住在笔者的家,我家分别成为两位“四清”工作队员的“三同户”。其时,梁化圩镇不少家庭为“半居半农”的特殊组合,即家庭成员中,既有生产队的农民社员,又有居民或职工。我的家也属此类型,父亲、姐姐和我属居民,母亲和妹妹属农民。工作队员是母亲所在的环联大队红卫生产队安排到我家食住的,母亲当时是生产队的贫协组长。1965年8月17日,第一位工作队员住进我家,他名叫汤就,退伍军人,家在惠州城区(后来他成为我的姐夫)。他不但与我家“同食”,家里还安排一间房给他住。两个多月后工作队调整时,他被调到同大队的新围仔一社员家食住。我家又迎来一位年轻的工作队员食住,他名叫黄冠雄,年约十七八岁,惠东新庵人,他吃在我家,住在同一座周氏祖屋的另一间房,与工作队队长共房。那时我在惠州读惠阳高级中学实验初中班,放假回来才见到他,并把他当作我的大哥,一起同桌吃饭。我印象最深的是,他与生产队社员同劳动或参加工作队会议回家吃饭前,口里总是哼着歌曲,其中最常哼的一首是《丰收歌》,脚没踏进门,“麦浪滚滚闪金光……丰收的喜讯到处传,社员人人心欢畅”的歌声就轻柔地飘进屋来。我因在外面读书很少回家,我母亲把他视为亲儿子一样,生活上无微不至地关照他,使他深受感动。“四清”结束后,黄冠雄被安排到县里一个单位工作,他经常给我家写信,问候我父母,并专门请我母亲上县城,很好地招待一番。

境内“四清运动”,主角是工作队,主体是社员群众,依靠队伍是贫下中农,清查对象是有问题的农村基层干部。队干部有问题被清查时叫“下水”,对象经过清查没问题的,或有问题的交待清楚、端正认识且退赔改正表现好的,叫“上水”。对于不合适继续工作的干部,由工作队和大家选出来的贫下中农协会(简称贫协)主持日常的生产和开展工作,条件成熟时进行组织调整,选出了新的队干部。新上来的大、小队干部以贫下中农、复退军人为主体,根正苗红。工作队在领导大家搞运动的同时,也和社队两级新干部一起研究发展生产,带领大家改造荒山野地,兴修水利,平整土地,发展农业。运动期间,还开展宣传教育、访贫问苦、破除封建迷信和对地、富、反、坏“四类分子”进行斗争批判等活动,并对“四不清”干部进行批斗,搞“阶级斗争”扩大化,同时也使境内一些有价值的文物遭受损害。

运动后期的一项重要内容,是对农村阶级成分进行复议、审定和重新登记,以及对城镇非农居民阶级成分的新划分。梁化农村的阶级成分基本上在土改时已划定。土改划分时,主要是依据土地占有、是否劳动、有无剥削这三大标准,将生活在农村中的人,划分为地主、富农、中农、贫农、雇农等不同的阶级。至土改复查时,又对划分的成分进行复审确认。故这次“四清”运动中仅进行重新登记。但城镇中的非农居民,土改中没划分,因此划分非农居民阶级成分“四清”运动后期的一项主要内容。城镇非农居民阶级成分划分,主要依据解放前尤其是解放前三年的家庭经济来源、生活状况等标准,划分的成分比较复杂,主要成分有资本家、工商业地主、小土地出租者、小商、小贩、自由职业者、贫民、工人等。划分过程分三次上榜张贴公布,其中第三次为最后一榜划定。我家因是“半居半农”,解放前三年做点小生意,加上父亲的一些历史问题(“文革”期间父亲也因此被关押清查),我家成分最后被划定为小商。

划分阶级成分时,我正在惠高念书,是班里最早几个入团学生之一。“文革”爆发后,“老子英雄儿好汉,老子反动儿混蛋”的“血统论”甚嚣尘上,学校学生也划分“红五类”、“黑五类”子弟。学校各班选学生(红卫兵)代表上北京接受毛主席的检阅时,本来我很有希望被选上,但被“小商”成分一划把希望给“划”掉了。据说,原因是小商相当于中农、上中农成分,与上北京代表必定要“贫下中农”出身和家中“三代历史清白”的条件相悖,最终,班里选出贫下中农出身的徐寿如、李确新两位同学加入学校的上京代表行列。“唯成分论”的推出,不仅改变了很多人的前途,甚至影响了几代人的命运。尽管之后也推出了“有成分论,不唯成分论,重在表现”的政策,并把“黑五类”子女称为“可以教育好子女”,但阶级成分始终如“孙悟空头上的金刚圈”一样,成为“以阶级斗争为纲”的一套钳制工具,挥之不去。所有这些,直到改革开放后,才得以彻底改变。

知青上山下乡运动

动员和组织知识青年到农村去、到边疆去、到祖国最需要的地方去,最早发端于20世纪50年代初期,在60年代初掀起初澜。“文化大革命”期间,特别是毛主席发出“知识青年到农村去,接受贫下中农的再教育,很有必要”的指示后,知识青年上山乡运动,席卷全国,掀起狂澜,成为新中国历史上的一个重要篇章。

“文革”期间,各地均建立了知青工作领导机构,领导和统筹知青上山下乡工作。惠东县和各公社也成立了知青工作领导小组和办公室,由县、社革委会统一领导。境内知青下放主要有三种类型:知青插队落户;成户居民下放;举办知青场。

1968年下半年,惠阳专区分配给惠东知青上山下乡安置人数2800多名(其中广州知青1100多人),分别安置到平山、白花、梁化、多祝等公社。是年12月,又掀起一股知青上山下乡热潮。截至1969年3月,全县下乡知青已达2800人。随后,专区又分配汕头知青和居民2965人下放到惠东。1970年秋冬,结合实行“人口战备疏散”,下放城镇居民、部分职工及随家子女到农村(1980年安排回城)。到1971年3月,全县共有上山下乡知青8100名,人口战备疏散人员272户759人。

梁化公社知青上山下乡运动,于1968年秋拉开序幕。当年梁化籍离校的中学生共16人(笔者是当中的一个),于1968年11月打起背包、携带行囊分赴各乡村插队落户,成为境内首批上山下乡的知青。此前,公社在位于大街的居民大队部举办了首批下乡知青学习班,16个青年学生相聚一起,吃钵仔饭,享公家餐,少年不知愁滋味。记得当时大家的感受是,既轻松,又好奇,亦带几分无奈。这批下放的16位知青,来自不同学校,笔者来自惠高,一位姓陈的来自横沥中学,其他14位均为梁化中学学生。另梁化圩镇还有两名读惠高(比我高两届)的居民学生,被直接安排下放到沥林公社,没回原籍梁化安排下放。

梁化首批知青,实行自愿组合、统一安排下乡插队落户。一般是二至四人编成一个知青小组,分别直接下放落户到一个村。我比较特殊,因我家属“半农半居”式家庭,公社照顾我,把我下放到母亲所在的生产队——环联大队红卫生产队,下乡不离家。我清晰记得,1968年11月25日是我下放的第一天,时值秋收季节,当日,我第一次挑起大禾桶和打禾架,头带斗笠,走出家门,穿过柴行街到田里去,和同队社员一起收成晚稻。我也难忘,这批学生下放时,每人可分到配给的蚊帐被褥等生活用品,因我“下放不离家”没这份享受。生产队老队长黄料带着我,曾几次到公社知青办要求补发一张蚊帐,均未获许拿到。之后的一些什么知青补助也多被忽略,只记得发过有一两次知青修房补助。今年春节期间,一位梁化老朋友马少青跟我说,他为其弟补办知青入社保手续时,曾到县档案局查档。看到知青档案中我的名字栏里,登记有一次的知青修房补助,金额为30元。其他的概被淡忘了。

我们这批知青,拉开了梁化下放的序幕,之后此举连番登台。1968年冬至1969年,广州知青、汕头知青也先后来到梁化插队落户;1970年下半年,因应“人口战备疏散”,梁化组织成户居民下放农村,其中不少是职工家属。一时间,梁化本地知青、广州知青、汕头知青和梁化成户居民,往往相处在同一个农村大队,和当地农民融合在一起,在当时的农村形成了一种特有的社员群体现象。1971年,笔者在马安岭大队小学附设初中代课时,就看见一些汕头知青经常来学校打乒乓球。与我同一生产队几位来自广州的知青,住在队里保管间后面的张屋,后来听说其中一个姓张的知青,偷渡香港时失了踪,队里社员再没见到过他。1972年我到晨光大队小学当民师,在我所任课的附设初中班学生中,也有一些是梁化圩镇成户下放的居民家属子女,当中有国营粮所职工子女,也有社办企业职工子女。我的朋友马少青一家近10口人被下放到四眉山大队,其父亲是梁化供销社职工,母亲是梁化百货商店职工。在马少青结婚前,我还用单车帮他从圩镇运送家具,到四眉山他们新落户的家。我的另一位朋友严达福,是梁化群联(育民)大队人,中学毕业后回乡务农,他有幸找了个广州知青当老婆,后来知青老婆回广州安排了工作,老公也在广州找了份不错的工作,一家子也带到广州安家落户。下放县内其他地方的广州、汕头知青,后来大部分也回原籍地安排就业,也有不少在惠东安家定居,其中有的分别当上了县纪委副书记兼监察局局长、县农机局局长、县新华书店经理等。

随着知青上山下乡运动的深入开展,以及城镇应届毕业居民学生的逐年增多,境内开辟了另一种知青下放安置的途径和平台——以公社为单位集中举办知青场。梁化在位于往横沥路边的罗庚排办了间知青场,名为“梁化罗庚排知青场”,并于1974年2月首次迎来了梁化中学毕业的28位城镇居民学生,他们成为第一批集体落户知青场的梁化知青。之后,知青场逐年分批接纳本地中学毕业的知青,至1976年,场里已拥有知青近130人。为减轻罗庚排知青场的压力,是年还从中分流一批知青,到新办的位于梁化屯白泥坳的甘蔗知青场。1977年秋冬之后,梁化两个知青场的知青先后逐步被安排离场工作。职工家庭的子女,大都照顾对应安排到其父母职工所在的单位工作,闲散居民子女公社尽量安排就业,也有一些自谋职业。至1978年,知青场基本解散;1980年,成户下放的居民家庭,也整户得以安排回圩镇,恢复居民户口;本地和外地的知青也逐步得到安排,分配一定的工作。一场特殊岁月的轰轰烈烈的知青上山下乡运动,也由此划上了句号。

以下为选自特殊岁月的几幅宣传画: