2017年11月14日,惠东县稔山镇范和村万人空巷,从四面八方涌来的人潮几乎把这里的大街小巷给撑破。什么原因使得这个小村庄突然热闹非凡?原来十年一届的“范和谭公第四届太平醮会”(又称“范和传统民俗文化节”)活动正在如火如荼地进行。惠州市民间文艺家协会在邹永祥主席,林丽华、毛国忠副主席带领下,54位民间文艺家组成考察团观看了这一活动盛况。

谭公醮会起源于对本土少年谭德的仰敬。据说谭德自幼聪慧调皮,能呼风唤雨,十二岁时得道成仙,冥冥中庇佑着一方水土的风调雨顺、百业兴旺,赢得了后人的敬重,尊他为谭公爷,并定期举办醮会以示对他的纪念。范和村的谭公太平清醮活动始于清光绪十三年(1887),是从九龙峰谭公祖庙上承袭的香火,历史上一度中断过醮会活动, 1987年以后,每十年办一次,至今已是第四届。本届太平醮会11月11日起醮,17日结束,为期7天;前四天为斋会,各村村民前来贺醮、礼拜谭公;后三天为“谭公盛会龙景队出巡”,末了将一应祭品在火中化掉,按当地说法为“海祭”,醮会结束。

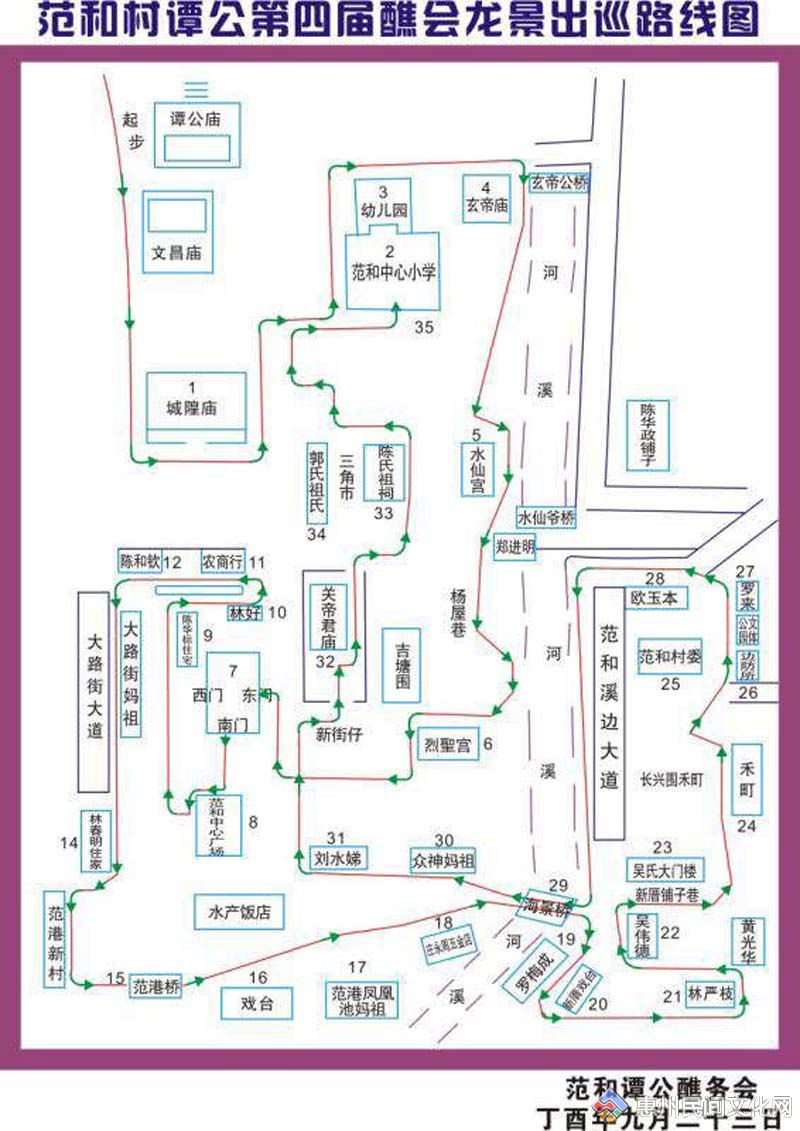

龙景出巡是醮会的重头戏。龙狮飞舞,在庙前拜祭后,穿着古代服饰的礼乐队举着“范和谭公盛会龙景队出巡”旗,鸣锣开道。巡游队伍前面抬着“普天同庆”“国泰民安”“合境平安”“一帆风顺”的大牌匾,浩浩荡荡地经过村里主要街巷和古庙祠堂。巡游队伍多达72个,所有方队的服装无一雷同,从古典的男女服饰、道袍、短褂、戏服到现代的西装,还有颇具特色的渔家服、苗族服饰、旗袍等,款式逾百种,衣服色泽鲜艳,连相应的头饰、发型也不重样,简直就是一场经过精心打造的服饰盛会。

除了常规的车队与礼乐队、旗手队,还有龙、狮、麒麟队、扮景队、花篮队、腰鼓队、灯笼队、船队、布马队、伞队、扇子队、凤凰队、生肖队……72支队伍大多持有道具,巡游时展示的内容各不相同,让人看得十分过瘾。其中最富特色的当属扮景队伍了,它们取材于《白蛇传》《薛丁山出征》《穆桂英挂帅》等经典戏剧题材,还有观音送子、仙女散花、八仙过海、嫦娥奔月、西游记、哪咤等神话故事。令人啧啧称道的是人物造型,堪称典范之作:那道骨仙风的观音,憨厚的猪八戒、英俊的唐僧、八仙等形象,入木三分,不经意间人们已重温了一个个脍炙人口的传说。在巡游过程中,还有不少与渔民生活相关的民俗活动,如渔船拜庙求平安、鲤鱼跳龙门寓意步步高升;章鱼、龙虾兆示渔民丰收等等。龙舞尤其精彩,那一招“巨龙盘身”,在急速的旋转中龙身渐渐盘成圈,威武的龙头高高昂起,象征着四海升平,很是喜庆。在逗狮中,传统的大头娃娃不见了,取代他的是一位不时在地上翻滚的妇女。据当地村民说,逗狮人其实是谭公,他借壳现身,与村民同乐。这些鲜见的表演使人们直呼新奇。

从热闹的醮会风俗中可以看出,范和村人敬神成俗,从年头到年尾的祭祀活动非常多,因此民风民俗得以保留,完好得甚至出人意料。浩大的出龙景队列,虽然是匆匆一过的景观表演,但涵盖的艺术种类却不少,带有较浓的传统气息。这其中有武术、戏剧、器乐、民间音乐、纸扎、杂技、民间传说、舞蹈、装饰等艺术;也有礼俗、信仰、生活习俗、宗教等精神文化因素。参与巡游的人群中,除了壮年男女,有五六岁的小童和花甲老人,当地村民参与热情高涨,在长达三四个小时的巡游中能一丝不苟地完成整个过程;而且巡游人数高达1900多人,这支浩浩荡荡的队伍在狭窄的巷道中行进居然能做到不拥堵不混乱,井然有序,让人由衷地叹服组织者严密的管理能力与演出者的团队精神。隆重的民俗活动,体现出人们对家乡的热爱和对幸福生活的执着追求,也反映了时下人们拥有着富裕的生活基础。

午后两点,出龙景活动暂告一段落,民间文艺家们随即考察了冯仙姑庵和古迹星罗棋布的范和村。

位于范和村的西北面 10 多公里处,有一座石门山,冯仙姑庵就座落在这里。据守庵的一位中年女士介绍,冯仙姑生于清咸丰年间,名叫莲娣,是她铁涌镇夫家的远祖姑婆。莲娣自小天份异禀,能未卜先知,懂得用草药为民治病,为了不让自己的仙体受到玷污,她拒绝凡缘,在娶亲花轿到来时飞天而去,在石门山坐地成仙。后人铭记她这段尘缘,建了“雷鸣庵”纪念她。

2012年,范和村在市文联、市民协鼎力推荐下被评为“广东十大最美古村落”和“中国古村落”,历时多年后,民间文艺家们重访范和古村,在罗冈围、吉塘围等处考察了它们的建筑风格与保护情况,感觉围屋的人气仍然鼎盛,在现代居者的修缮与呵护下,这些围屋古朴的气息得到了较好的留存;就算那几座已略显萧条的古戏台,也一直在静默地凝视着范和村子孙后代的繁衍生息,与子嗣们共度美好光阴。

(摄影:李如霞、一心)