巷子很窄。

罗村古村的“女仔屋”,以前姑娘们在这间屋子里学针线、学出嫁的哭歌。

古井和围墙。

持志学校,前身是持志书院。

古村民居。

近日,在仲恺高新区沥林镇罗村村罗村村民小组(下简称罗村),锣鼓喧天,鞭炮齐鸣。一只威风凛凛的狮子,踏着欢快脚步,在手执榕树枝的“大头佛”指挥下,摇头晃尾,轻跳转身,恭迎省专家考察组一行(由广东省民协副主席、中山大学中国非物质文化遗产研究中心副主任刘晓春教授率领省民协民间文化遗产抢救与保护中心、华南师范大学、暨南大学、华南理工大学等单位专家组成)。考察组特地前来考察该村申报第五批“广东省古村落”的情况。

非遗表演

先看广东五大名拳之莫家拳表演,再尝传统碌鹅

随着欢快的鼓声,在“狮子”带领下,走过一道厚厚的围墙,专家组一行来到了罗村的谢氏宗祠门前。谢氏宗祠门前青砖铺砌,立有一对旗杆夹,村民说,这对旗杆夹是乾隆五十年(1785年)所立。

在谢氏宗祠门前,村民们表演了属市级非物质文化遗产的莫家拳。莫家拳拳势勇猛,刚劲有力,凌空飞踢的气势赢得了热烈的掌声。据了解,莫家拳属广东五大名拳之一。清朝乾隆年间,由福建来广东的少林寺慧真禅师传艺给惠州府海丰县的莫蔗蛟,后传给今惠州仲恺高新区沥林镇何岗村的莫达士等兄弟5人。因何岗村在潼湖岸边,学拳者众多,罗村村民多有学习,在春节或集会时进行莫家拳表演。

祠堂内,村民以多种传统民间小吃接待了专家一行。罗村村民从明代就有养鹅习惯,制作碌鹅是村民的拿手手艺,因此,碌鹅是罗村的传统美食。

建村历史

谢氏族人从谢岗迁徙至罗村有600余年

据了解,罗村人的谢氏先祖谢元伟南宋时任南雄府司马,谢元伟的孙子谢照曾任广西柳州府知府。因受奸相贾似道陷害,谢照避难广东南雄珠玑巷,元代后期迁至东莞樟木头官仓,再迁东莞青溪、蔗岗,后子孙繁衍,蔗岗因而被改称为“谢岗”。谢照生有四子,三子谢师葵从谢岗迁至沥林的罗村定居,算起来至今已有600多年历史。

由于这里地形似箩筐,故取名叫罗(同音“箩”)村。罗村位于沥林西南部,四面环水,北通东江,是潼湖湿地的一部分。为避免被潼湖水淹,罗村的建筑整体以大“井字形”套“井字形”的架势逐步高建,状若龟形。“龟”能浮水,古人希望罗村少受暴雨天潼湖水淹的祸害。

建筑特点

为梳式布局的广府建筑,宛如迷宫

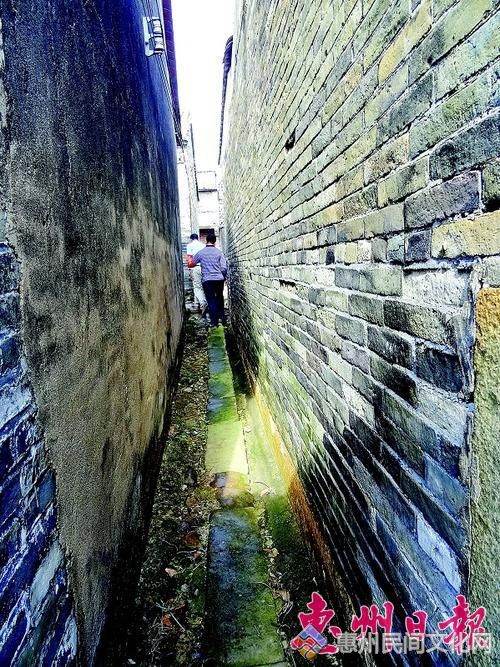

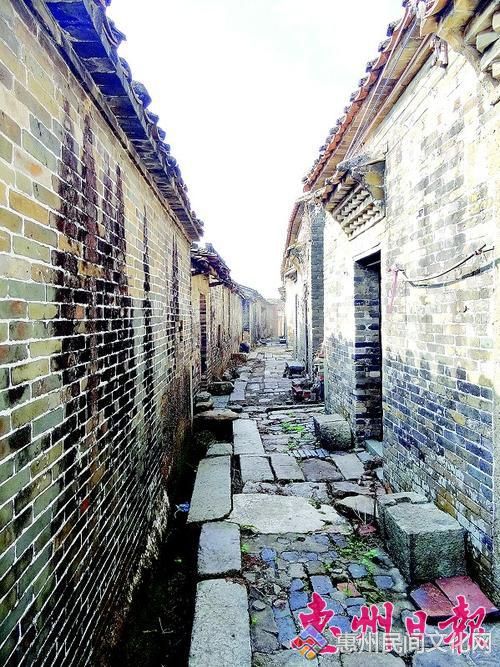

罗村的古村建筑为梳式布局形式的广府建筑,多是清代建筑物,呈扇面状分布,房屋之间由宽窄不一的红砂岩、石板小巷串联着。据统计,古围村内现有纵道13条,横巷20条,宽度约1~4米不等。有民宅约800间,绝大部分为单间 (约20平方米)的二层青砖清水墙、硬山顶建筑,早期修建的巷道基本铺砌红砂岩石、花岗岩石或青砖。

专家组在罗村古村行走,宛如走进一个迷宫。几位专家一会就走散了。“如果有小贼进村,不熟悉地形很难跑掉。就算是熟悉地形,在窄窄的小巷中也跑不快,很容易被抓到。”的确,屋子之间的一些小巷仅够一人通过。

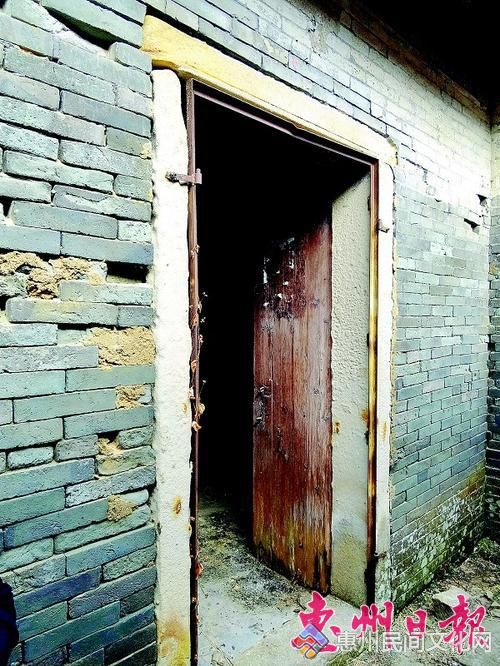

让村民津津乐道的是,占地约40亩的罗村古村,被一道清代修建的两公里长青砖围墙围了起来。围墙高有四五米,宽50厘米以上,围墙截面呈梯形,都是用青砖修建。据说当年罗村人丁兴旺、财力雄厚,不时有贼进犯,为了抵御外来侵袭,所以建造此围墙保护家园。这堵围墙原来设有5扇进出村庄的大门(聚龙门、拱南门、拱西门、拱北门和新大门),围墙上还有可监视外面动静的孔,每当夜色来临,五门加锁,铁栏杆做门。墙内建有更楼,由村中男丁轮流报更巡夜,宛如城堡。村民说,村子周围都是水,修建围墙除了防土匪盗贼,还可以防止小孩掉进水里。

村里祠堂

一个村有3个祠堂,每年元宵节都办庙会

罗村有3个祠堂,其中谢氏祠堂规模最大。谢氏宗祠祠堂据说始建于明代,清嘉庆九年重修,不久前再次重修。

谢氏祠堂是一座三间三进带两侧庑廊的建筑物,修建得很气派,雕梁画栋。屋檐下的木板还雕刻了不少麒麟、蝙蝠、鹿、梅花、兰草等象征吉祥如意、人丁兴旺的图案。祠堂内,挂有“济美堂”匾。凡村里人结婚、生子以及其他喜庆活动都来济美堂庆贺。

村里另外一个祠堂叫老厅厦,老厅厦是清代建筑,属于罗村谢氏支祠,门面比较小。老厅厦有不少地方使用了红砂岩,门框是红砂岩条石,墙裙和地面也都是红砂岩。老厅厦祠堂内,摆放着“昌福公、魏珍公”两个神像。

老厅厦旁边是祠堂新厅厦,新厅厦的上堂梁下刻有 “同治癸亥年(1866年)”字样。这座清代建筑,也是罗村谢氏的支祠。

据了解,罗村每年元宵节都要举行庙会。庙会当日,村里外出的人和出嫁女都要回到村里参与游会。游会这天,村民都要把自己最好的衣服穿出来,还要穿金戴银,充分显示自己的富有。庙会当天,村民将“昌福公、魏珍公”神像用龙轿从厅厦抬出,由村里两位漂亮的未嫁女子举着写有 “老少安康”的横幅走在前面,村民敲锣打鼓舞着狮子紧随其后,村里老人带头,村民紧跟随后放鞭炮,后面还有护卫。游会队伍沿着主要村道绕村一周,场面浩浩荡荡,十分壮观。

村民说,在村道绕村一周后,就用龙轿将“昌福公、魏珍公”抬回到另外一个厅厦,两座谢氏的支祠每年轮流供奉。

村里古井

深16米,水量大至今不断

在谢氏宗祠旁边,设有一个清代建筑持志书院,为三间二进带左右侧廊建筑,宽11.5米,深20.28米,梁上构件等位置有精美木雕。解放后持志书院改为“持志学校”,成为整个罗村的小学校(现学校已另迁他处)。如今的持志学校,已成为村民一些农耕时代农具的展示地,摆放有不少传统农具。

据了解,罗村古村朝北走向的围墙,在解放前就被拆掉了;朝南走向的围墙,后来也被拆去修建学校。惟一保存基本完好的,是一户村民房屋旁边约几米长的围墙。这几米长的围墙呈半圆形,围墙下大上小底部最宽,围墙边还有一口水井。

据说,古井建于1338年,深16米。井内径约有1米,井内青砖壁,井口有整块花岗岩石砌成的井圈,围墙在此井南部绕了一个半圆形。这口井的水量很大,罗村一带曾经发生过几次天旱,而古井依然泉水不断,为周边村庄几千人口供水。现仍然有村民用电力抽水供家里使用。

圩市之门

为门楼式建筑物,里面是风格一致的小骑楼,500年前好多人来这赶集

古村目前基本保存完好的是北二门,也就是聚龙门。聚龙门是一座清代建筑物,也是村内的圩市之门。这座用青砖砌墙的门楼式建筑物,其门框由麻条构成,门框两侧各有竖穿孔九眼,以放置栅栏。

聚龙门内是罗村保存比较完好的圩市。门楼里面大小商铺都是风格一致的小骑楼,街道呈丁字形,地面铺设青砖,商铺井井有条。500多年前,附近村庄甚至东莞、沥林等地的商人、农民都到这里赶集。

或许是因为圩镇就在村子里,罗村出现了不少土豪。走在古村里,虽然村里的屋子风格大体一致,但依然有一些装饰比较豪华的屋子。一间屋子的大门上方,有精美壁画,虽然经过几百年岁月侵蚀,壁画上的色彩和图案依旧清晰鲜艳。一只麒麟嘴里叼着一捆书,专家说,这是一幅来自典故“麟吐玉书”的壁画。“麟吐玉书”是说孔子诞生时有麒麟降世吐玉书于门前,代表有杰出人士降生的寓意,也具有旺文之意。村民在墙壁上绘上这个典故,是希望家里能出人才。屋檐下,不少房屋雕刻着精美的木雕图案,寄托着村民的美好愿望。一些人家屋檐下还有石雕装饰物,墙壁上有砖雕图案和琉璃窗花。

在一条小巷尽头,有一栋红砂岩做墙基、地面铺设麻石条的两层青砖房。村民说,这户人家就是罗村曾经最有钱的人家之一,以前家里储藏有大量银子。因为银子存放得太久,主人家担心会受潮,就将银子拿出来,放在屋门前的空地上晒。

在罗村有一个传说。罗村人喜欢热闹,逢年过节都要请戏班到村子里唱戏。有一年,罗村人请来一个有名的戏班子,戏班主见罗村的建筑物不算很气派,担心罗村人没钱支付演出的费用,迟迟不肯登台演出。罗村人看出了戏班主的心思,就把戏班主带到了晒银子的人家,戏班主看到满地银子,马上就让戏班开锣唱戏。

女仔屋

出嫁前女子居住地

在古村,还有一间特殊的房屋,这是一间专门为少女准备的女人屋,也称“女仔屋”。

女仔屋大概50平方米,据说里面原来摆放有桌、凳,床,现已是一间空房。原来,罗村一直以来都保持有一习俗:女儿长到十五六岁要住到女仔屋。姑娘们在这间屋子里学针线、学出嫁的哭歌、学老人过世时的哭歌。学到出嫁时就派上用场。也有女子家里条件好,晚上不住女仔屋的,但出嫁前一晚,必须住到女仔屋。如是二婚的女子,就不能从女仔屋出嫁。

随着村民生活逐步富裕,陆续在外面建房,古村逐渐没有人居住,村民也在古村外专门修建了一间 “女仔屋”。虽然现在的女孩子不住女仔屋,但也有不少女孩在结婚那天,在女仔屋出嫁,坐上迎亲的婚车。

村民期盼

保护开发古村,打造旅游村庄

到了上世纪90年代,绝大部分村民都搬离了古村。古村逐渐变得荒凉,有些房屋甚至还倒塌了。为了能更好地保护罗村古村,村民希望能将罗村古村申报为“广东省古村落”。

虽然古村目前没人居住,但环境卫生搞得很干净。古村内还有村民在检修房屋。村民说,定期有保洁员来打扫古村,他们也希望未来古村能开发成一个景点。

据了解,仲恺高新区按照“保护为主、合理利用、传承发展”的工作方针,着力做好罗村古村人文资料的搜集、挖掘和整合工作,加强现有文物的保护和传承,确定好古村落的保护规划区,并编制好地形图和规划图,多角度宣传推介古村,加强村民对古村落的保护意识,希望能把古村打造成旅游村庄。

(原载2015年12月30日《惠州日报》)