一座城有一座城的印记,一个村庄有一个村庄的印记,世事如此。何为印记?是历史,民风,习俗,抑或文学句子形容的神韵,还是另一种贴切比喻的“滋味”?总而言之,令走进这个地方的人突然感动起来,激动起来,甚至有某种顿悟,这也许就是印进脑海的记忆了。眼下,我对江厦村的感觉就是如此。

苗理洁摄

夏至时节,一时东边日出一时西边飘雨,一时彩虹呈现,见者欢欣。走进龙门江厦村,恰雨变小了,遗下缕缕烟云似丝丝白棉絮缠绕山巅。雨洗刷过的天空清新朗静,群山环抱的村庄祥和安宁。这是龙城的中心地带,我以为可称之“世外桃源”。并无夸张虚言,只需轻瞄两眼就被周围的植被所吸引,这是绿意盎然的夏天!此时丰盈的田野如一幅幅山水画甚是养眼:只见行行玉米亭亭玉立,茎叶摩挲絮絮私语,暗示人们它们已进入结棒时期。水稻开始灌浆了,一串串的稻穗如初长成的少女,风吹过,羞答答地埋下了脸。广袤的田野在烟雨中更添几分翠润。

张小明摄

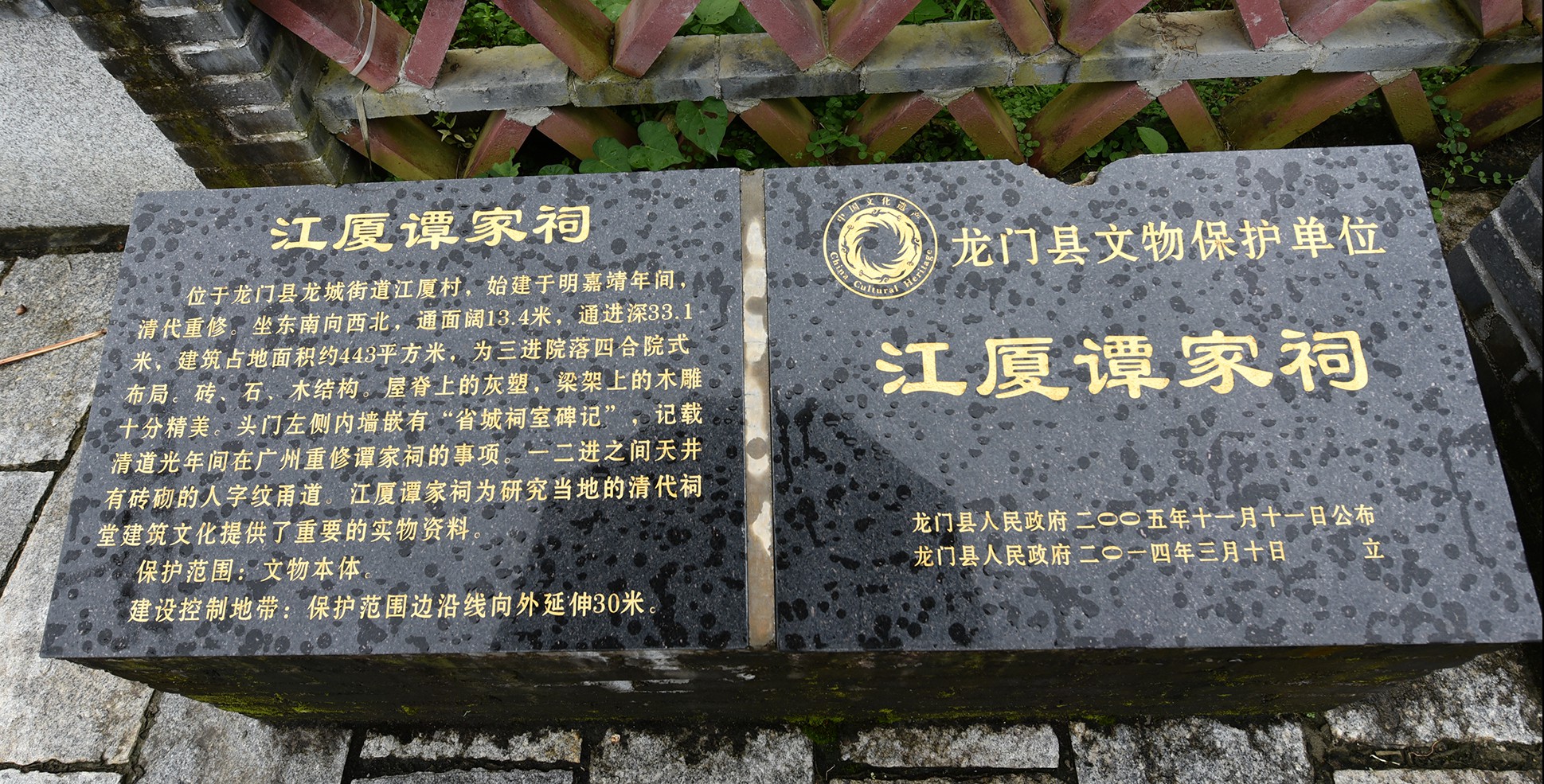

依附龙城的江厦村是谭氏族人的聚居地,至今有600多年的建村史。也许靠近省城,人们讲龙城白话,一种接近广州话的音韵。

方志记载江厦村人崇文尚武,习武理文风气甚浓,渊源可追溯数百年前。这个村庄,曾出过文武两位进士。一位谭纶邦,清乾隆年间考取武进土,曾任广西柳州总兵;另为龙门最后一位进士谭冠英,曾任翰林院检讨一职。家乡人引以为傲,故而青壮年习武强身、孩儿们勤奋读书蔚成风气。传闻当年江厦村年轻人有句口头禅,“练武练武,练好体魄保家护国。”抗战开始时村里就组织了自卫队,设法弄来土枪土炮,自卫队员耕种之余勤学苦练,随时准备打击侵略者。

张小明摄

1944年7月2日下午4时许,驻扎增城1500日军进犯龙门县城,这些恶魔沿途杀人放火,无恶不作。从三洞村方向抢劫完到达江厦村已是黄昏。江厦人义愤填膺,火速行动。“该天收(白话:遭天谴)嘅(的)日本仔,等住收尸啦,自卫队员齐齐上!”族长一声怒吼,自卫队员扛起土枪、土炮和锄头,甚至有人操起镰刀,众人借地形埋伏在谭公庙正面的田坎上和新庄坳的山侧,等日军靠近,土枪土炮一起开火。

张小明摄

虽都是土家伙,但土炮的威力不可小觑,瞬间枪炮声震耳欲聋,日军被打得鬼哭狼嚎,匆忙应战向村中冲锋并发射多发炮弹。自卫队利用天黑掩护安全撤离。7月3日凌晨,日军反扑,用迫击炮炸毁村中房屋,由于老弱妇孺提前疏散故无伤亡。但自卫队员2人轻伤,1人重伤,重伤者治疗无效不幸牺牲。日军在村中大肆洗劫财物离去。村民7月4日返回清理现场。从日军撤离前烧了8堆柴火焚烧尸体情况看,至少七个日本兵毙命。从自卫队的火力覆盖范围可见,伤者应不计其数。另有一处新坟,挖开发现是一具用太阳旗包裹的日军军官尸体,经鉴定为大佐级别指挥官。

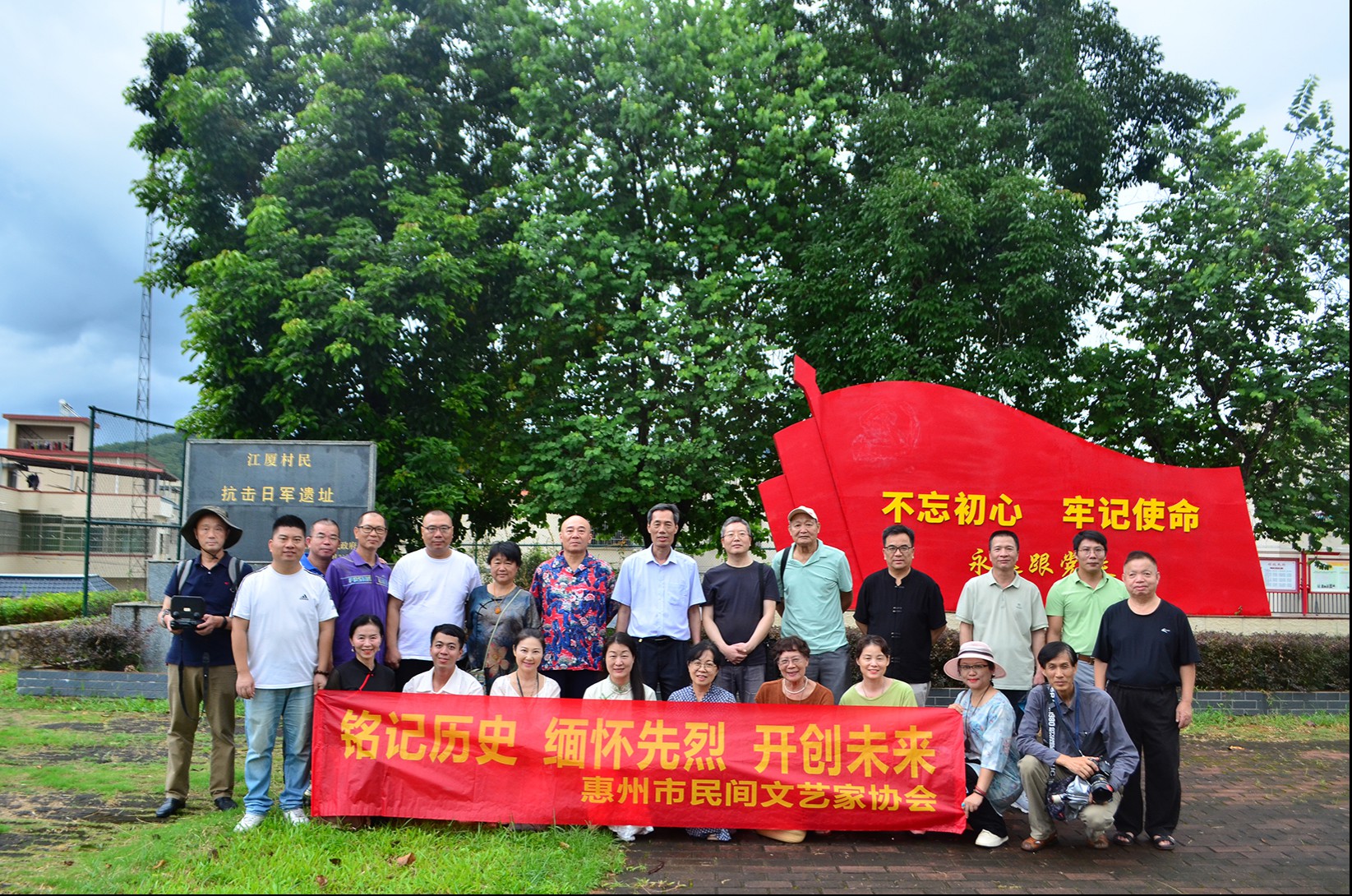

这场江厦村自卫队抗击日军的战斗,展现了村民同仇敌忾,不畏艰险,英勇顽强,战斗到底的英雄气概,为四邻八乡的人们,树立了抗敌的榜样,成为华南抗日战场上的重要事件而名垂史册。

八十一年过去,当年刀光剑影的地方,如今是村委会办公大楼和村民广场。广场左侧,竖起一座黑色的石碑,石碑上刻着“江厦村民抗击日军遗址”几个大字,碑后有简介。凝重的石碑时时提醒后人勿忘历史,吾辈当自强。

张小明摄

这样的地方令人敬仰!我目及四周,发现江厦竟有诺大的荷塘,正值青绿。蓦然想起“江南可采莲,荷叶荷田田,鱼戏莲叶间”的优美古诗句。一时,我这爱莲之人几乎挪不动脚步。经了解,原来是有关部门系统规划,将昔日的荒塘转变为集生态涵养、休闲观光、文化体验于一体的乡村荷塘景点。不能不说,江厦村太美了。

苗理洁摄

此时接近傍晚,夕阳穿透云层射出万道霞光。呵,“接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红”。荷花粉嫩,荷香飘荡,恍若天宫瑶池显现人间。荷塘两旁是农家新建的小楼宅院,许多人家楼下还植有果树,正值荔枝和黄皮挂果季,那么些咕噜噜的果子伸出墙外,构成一道美丽风景线。宗祠的位置,隔着荷塘,就端坐两边楼房中央。明白了,祖宗为大,是江厦村人的信念。我想,不仅江厦村人,华夏民族都尊崇自己的祖先。爱国爱家的家国情怀已融入中国人的经脉与血液,自始不会改变。

再见江厦村。因你的与众不同,因你的英雄伟迹,经岁月沉淀留给后人宝贵的精神遗产,成为建没美丽乡村的推动力量。那座石碑就是镌刻江厦人民的抗敌丰碑啊!你的那些过去和现在的故事,已如烙印般刻入我的脑海,挥之不去,铭记永远。

作者:苗理洁