秋长,以叶挺将军故里闻名于世。秋长是一个客家人聚居地,早在700多年前,秋长就有客家人的身影。

秋长地处沿海珠江口东岸与粤东交汇处,土地肥沃,很早就有原住民在这里刀耕火种。在南宋末年,有部分客家先民因躲避战乱从中原迁徙,辗转到秋长定居。之后,在各朝代都有客家人从各地陆续迁入。这一方水土,钟灵毓秀,吃苦耐劳的客家先民与原住民,在这块土地上繁衍生息,不断开发建设,开辟出一块块良田,形成一个个阡陌纵横村庄。

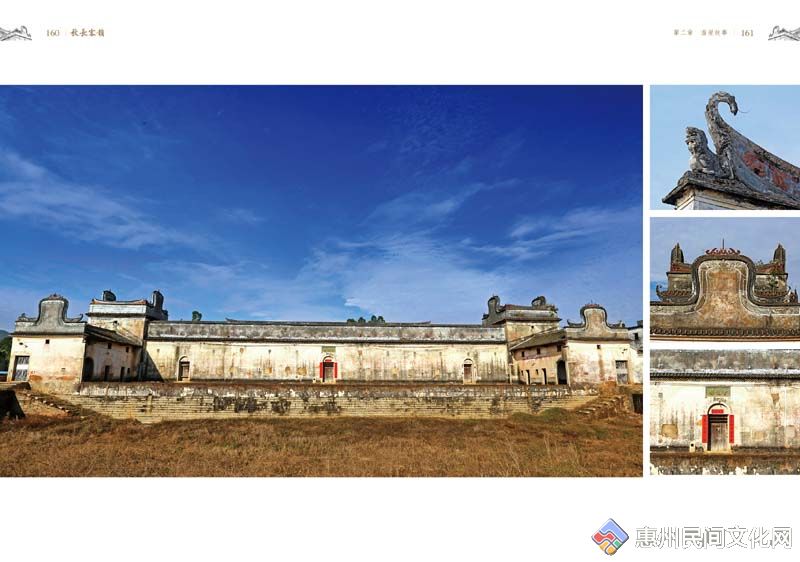

来自不同地方的客家先民入住秋长,也将原居住地的建筑文化带来秋长,建屋居住,形成了秋长形式多样的民居。据不完全统计,秋长现存各式客家围屋有100多座(幢),辖区内规模较大、保存较好、艺术价值较高的客家古建筑共有80多座(幢)。因此,秋长有“粤东客家围屋博览园”之称。秋长客家围屋形制多样,既有围龙屋,也有四角楼,几乎涵盖了客家围屋各个时期的形制和风格。这些客家围屋设计科学、造型气派,梁栋、廊墙等均有工匠巧夺天工的赋形。内墙壁画色彩分明、栩栩如生,处处散发出客家人崇尚文化,追求艺术的气息,是客家传统建筑文化遗产中的一块瑰宝。在太平洋战争爆发后,秋长的多座客家围屋,曾经是中国共产党展开营救驻港文化界和爱国民主人士的“庇护站”,茅盾、邹韬奋、胡风、乔冠华等人,曾经在秋长客家围屋居住过。

秋长是一块英雄土地,客家人有着强烈的民族意识和爱国心,为了革命事业,不惜牺牲一切。在这块土地上,产生了许多英雄人物:有在日本追随孙中山参加同盟会的辛亥革命先烈叶匡;有“北伐名将”叶挺将军;有“长征女杰”廖似光……这里,诞生了惠宝人民抗日游击总队,与东宝惠人民抗日游击大队一起,在东江流域开展抗日活动,并整编成广东人民抗日游击队,1943年12月又编为广东人民抗日游击队东江纵队,在广东乃至中国的抗战史上书写浓重一笔。周恩来、叶剑英、廖承志都曾在这里开展革命活动,在秋长这块土地上,留下了他们的足迹。

秋长也是无数海外游子情系之地,是华侨的故乡。据不完全统计,秋长有超过十万的华侨分布在世界各地。吉隆坡王、华人领袖叶亚来是其中的佼佼者。叶亚来光复吉隆坡后,尽力帮助和无私援助侨胞参加吉隆坡建设,开矿山、种植橡胶等。时至今日,吉隆坡还保留“叶亚来街”。

秋长客家人尊师重教,传承和发扬客家先人崇文尚武、知书识礼的优秀传统,数百年来人才辈出,有进士、举人中试者多人,贡生、秀才不计其数,仅现存就有250处历史文化遗产,包括了庙宇、古民居、古书院、古井、古桥、古树等。

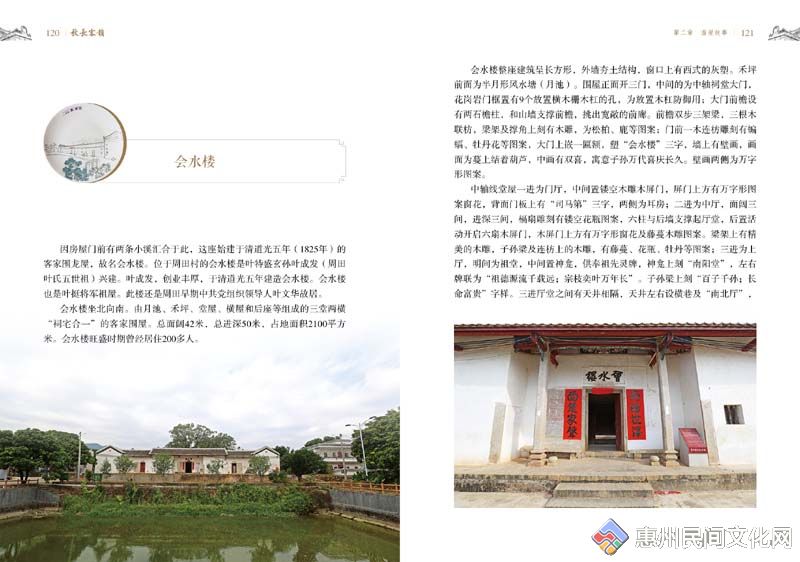

为了能更好地保护历史文物,传承其丰富的历史人文和地方特色文化,弘扬和发展惠州市历史文化,科学合理保护和开发利用历史建筑,在惠州市人大常委会的支持和指导下,在惠阳区秋长街道办的协助下,由多位惠州市民间文艺家协会会员组成的编写组,编撰了这本《秋长客韵》,对秋长(2006年秋长街道辖区范围)的48座(幢)有建筑特色以及历史人文故事的客家围屋(房屋)进行了挖掘,为这些客家围屋(房屋)各拍摄一组建筑照片,记录围屋内的人文故事,并给每座围屋(房屋)手工绘制了一个彩瓷碟,铺展出客家围屋风情韵味。

《秋长客韵》试图还原秋长客家围屋的风貌,包括围屋的建筑结构以及人文故事,让更多人去了解秋长客家围屋的历史,去体味客家人的血性与柔情,了解秋长客家人的奋斗历史,让海内外更多人共同守望我们先祖曾经的历史,让秋长客家围屋得以进一步得到保护,也为读者们了解秋长,读懂秋长,打开一扇秋长客家围屋文化、人文文化之窗。

本书编写组

林志华2019年正月初一在崇芳楼拍摄叶氏后人祭祖。朱如丹摄

内页选录

内页选录