文:苗理洁

图:赖锦清

惠州市惠城区北门街,是广东省挂牌的历史文化街区。在城市日新月异的发展变化中,这条老街已面目全非,曾有的古韵也荡然无存。近日,我为惠州市政协文史委员会撰写北门街的陈年旧事,遂打开记忆的闸门,同时通过走访及查阅尘封的史料,写下老街的风情风物和人物传奇。我诚邀惠州市民间文艺家协会会员、画家赖锦清老师参与配图,赖老师欣然应允。他读了我的故事,颇有兴趣地走访了老街,虽然寻不出老街旧时的风貌,却以一个画家灵敏的触觉,捕捉我字里行间的细节,不日,数幅白描图跃现纸上。赖老师的白描图画得生动、形象,展现了老街遥远往事那些精彩的瞬间。在此,我摘选文中若干章节,图文并说老街百年沧桑以飨读者。

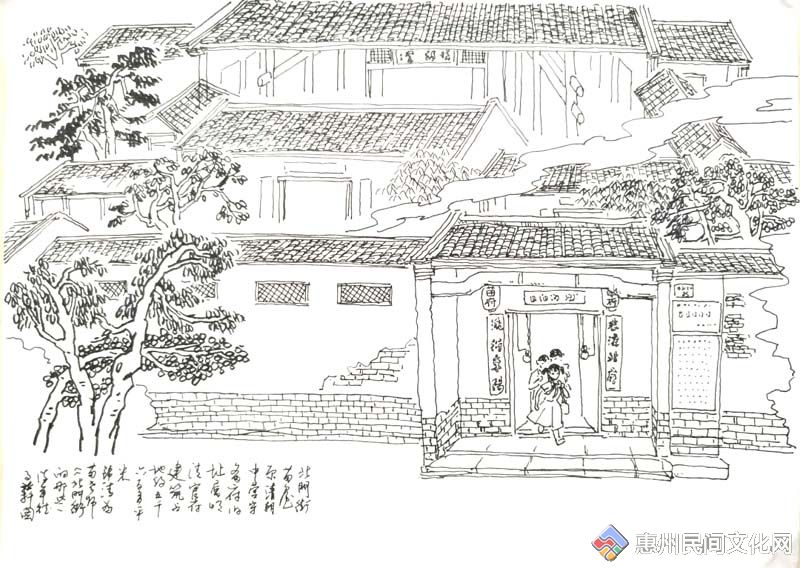

一、苗屋

苗屋,是苗氏家族居住的屋宅,现于五一路入口(西湖百花洲对面)百米处左侧。

据考证,此屋建于明代末年,原本是一处官府衙门。康熙元年(即I662年),清廷在惠州设立提督军门(按《清实录》记载,顺治十八年(1661年)十二月辛亥“命广东提督驻扎惠州府”,据光绪版《惠州府志》载,广东提督军门实移惠州是康熙元年八月,广东提督军门相当现在省军区),旗下设左右前后翼游击四员。康熙为维护其统治地位,防止盘踞台湾的郑成功反清复明势力卷土重来,再者,也防倭寇海上入侵我疆土骚扰抢掠(从明代始,倭寇从海上入侵频繁猖獗),要将南海的边陲重镇一一派重兵把守,惠州从隋朝开始驻军的历史又增添了新的内容。

清廷继续沿用明朝的官府办公。北门大街25号(现苗屋门牌)为驻军的中营守备府。这座三进的建筑物青砖到栋,门脚、台阶均为红砂岩,入门屏风和厅堂花屏均为朱红色,整座屋宇有一种庄重的气韵。内设有办公厢房、水井、花池,屋后还有供官员小憩的花园,人称宜园。园中果木苍劲,枝繁叶茂,一年四季,鸟语花香。宜园依梌山而建,拾级而上,后门直达梌山(现中山公园),是古城惠州有特色的园林之一,毁于上世纪“文革”期间。

在整个清朝,苗氏是武将之家。康熙元年,苗氏先祖苗之英(也叫苗英),奉命从江南到惠州履职,任左营游击(正三品),之后扎根惠州,家眷就住在北门街中营守备府对面的民居。苗之英后代苗秀实、苗承霖都是军人。乾隆五十一年(1786年),苗承霖(赏戴蓝翎加千总銜)奉命渡海,参加收复台湾的战役,与七十余名惠州籍将士战殁台湾。朝廷在惠州排沙(今惠州宾馆)设“昭忠祠”祀之,并封苗氏后人世袭“云骑尉”。之后,苗振纲(左营守备署宁都司)、苗雨青(左营长宁守备、后授和平宁都司)、苗沛生(光绪、宣统年间归善守备),几代人接力戍边至清朝倒台。

辛亥革命结束了清朝统治,曾经武将之家的苗氏多人转为从事教育事业。国民政府后来拍卖清廷财产,此时,苗氏子孙繁衍,屋舍逼仄,苗沛生优先竞得拍卖权,集全族之力,买下中营守备府为苗氏又一栖息地,曰“新苗屋”(原住地叫老苗屋)。新苗屋在上世纪“文化大革命”期间损坏严重,门楼、大门及厅堂壁画、门栊、屏风、左边厢房还有整座宜园无一幸免被拆除。改革开放后,苗氏后人集资数万元修复老屋遗存部分,目前仍保存上、下厅,两处天井,右厢房和依附的厨房。2012年,新苗屋被惠城区政府列入“不可移动文物”。

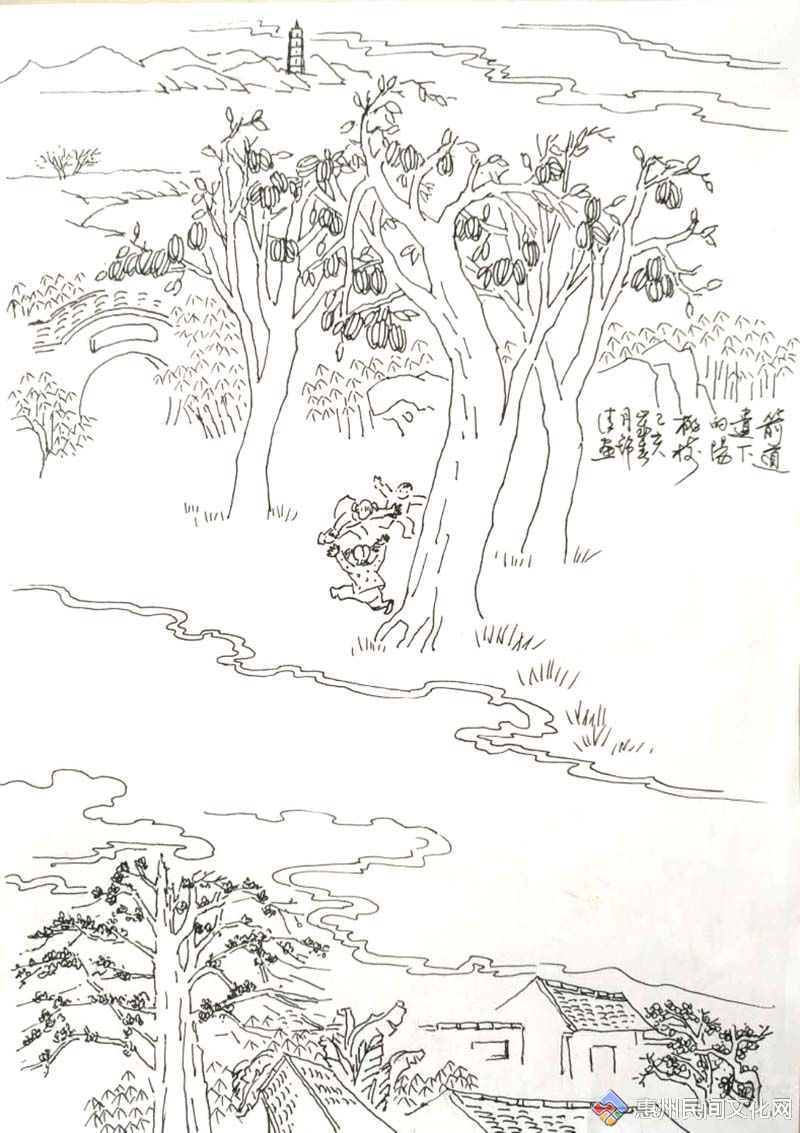

二、箭道

这里所指的箭道,是中营守备府士兵练兵习武之地。原址在今金帝会所至五一路小市场后侧。当年苗氏买下中营守备府,也包括箭道整个训练场,随之开辟为家族的大菜园。园内靠老苗屋围墙的一角,还有中营守备府植下的树木,有龙眼树和阳桃树,据说当年为给训练的士兵休息时遮阳种的。其中三棵阳桃树的树干比脸盆还粗,一年四季都不停地开花结果。

《清史稿、地理志》说惠州是个“冲、繁、难”的地方。《方舆纪要》也说:“府东接长汀,北接赣南,控潮(汕)梅(州)之襟要,壮广南之辅扆(扆,古代一种屏风),大海横前,群山拥后,诚岭南之名郡”。因此,清朝从国防方面层层加强控制:上有提督军门,辖下有协,游击,都司,守备。整个清朝近300年,惠州一直是重兵驻扎之地。北门街的中营守备府,充其量只是惠州诸多军事机关(据统计,有28个军事机关)之一角。

上世纪50年代末,惠州镇(当时是县级镇),建设工人文化宫,征用苗氏菜园大部分,余下靠近老苗屋部分和阳桃树,苗氏还有人继续种菜,还有浇菜的水渠。我记事时,常与堂妹们到水渠边采野花和拣落下的阳桃“摆儿茶(做家家)”,对于这里发生的故事自然懵懂无知,只有古阳桃树默默注视世事的变迁。

到了“文化大革命”前的1965年,惠阳地区航运局利用苗氏菜园余下部分建了宿舍,彻底清除箭道遗下的阳桃树以及红砂岩台阶和拴马的石座等。从此,“箭道”的来龙去脉,除了老北门街人还记得一二,年轻人已不知其为何物了。

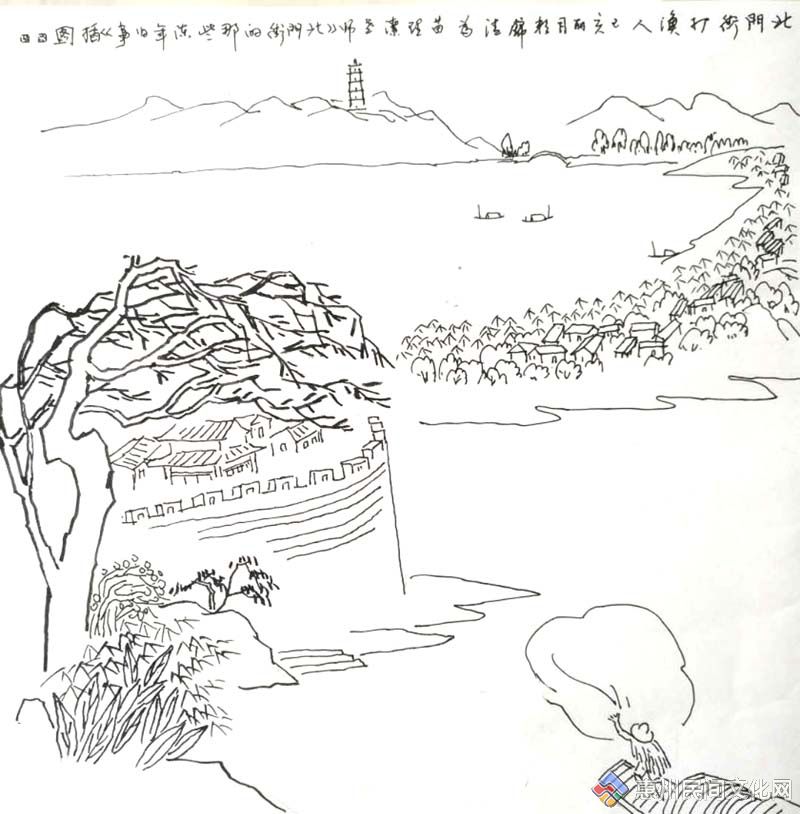

三、府背巷

从苗屋向北不足百米处,岔开两条道,左转是北门直街,此处直到东江渡口(现朝京门位置),右边是一条狭窄的小巷,小巷两旁是民居。小巷依偎着梌山东北方的山脚,住有二三十户人家。由于梌山旧时是府治所在地,小巷就叫“府背巷”。府背巷太狭小了,名不见经传,但它紧依着的梌山,是有着丰富的历史和人文风物的地方。公元590年,隋文帝派员巡抚岭南,591年就在梌山设立循州(后改惠州)总管府,府衙设于梌山东麓。梌山因此成为惠州政治、经济、文化甚至军事的中心。历经数个朝代更替的梌山,留下无数名人轶事及故事传说。

据史料记载,明洪武三年(1371年),惠州知府万迪开始筑城墙,依着北门城墙而建的北门大街和北门直街,也就有了数百年的历史。从北门大街延伸的府背巷,也算得上是条古巷子了。

府背巷还有一个许多人都不知道的老称呼,叫“捉鹅里”。据长辈说旧时这里有人养鹅出售。那家人每天赶着一大群鹅到西湖嬉水,领头的鹅“昂、昂”地叫着,带着群鹅穿过老街成为一景。惠州民间节俗很多,每个月都过节(有顺口溜为证:“正月春节,二月二,三月清明,四月八,五月端午,六月六,七月十四,八月十五,九月重阳,十月朝,十一月冬至,十二月新年”),过节就有人来买鹅,惠州人管买三鸟叫“捉”(捉鹅捉鸡捉鸭),时间久了,府背巷就被人叫成“捉鹅里”。

四、北门街的捕鱼人

一条老街,住着各种不同职业的居民,有机关干部、教师、医生、工人、小商贩等,构成多元的市井生态。北门街人靠近东江,得水天之便利,吃鱼都比别处方便和新鲜。

过去的年代,东江的水产资源是很丰富的,人们餐桌上的家常菜常见东江的河鲜:豉汁蒸鲮鱼、姜葱蒸边鱼,香焖鳙鱼头,鲫鱼鸡蛋汤,油炸白肖仔(小白条),油炸蓝鱽(一种小刀般长、身泛蓝光的小鱼)等,还有春末夏初从珠江口溯江而上到东江产卵的鲥鱼,鲜美异常(现已难见踪影)。这就衍生了以捕魚为职业的渔民。北门直街一邹姓人家,祖辈都是捕鱼人。他们不像大海漁民那般飘泊,那般艰辛,他们熟练驾驭东江的风浪,也获取东江丰厚的馈赠。邹姓人家每日清晨摇着橹在东江撒网,近中午时分就抬着鱼篓走上北门街的埠头,跨过古城墙回到老街。鱼篓有红眼圈的鲮鱼,有肥硕的江鲤,有鳞片闪着银光的边鱼,还有比较名贵的“昂炮”(翘嘴魚)等。邹家人会将鱼篓放在街中,任由街坊四邻挑选。恰好在邹家对面,是间杂货小店,店主人是个厚道的汉子,叫阿添,人们就叫杂货店“阿添店仔”。秤好鱼的人习惯到阿添店仔买两三分钱“绵豉酱”(即黄豆酱,因软烂如绵故称绵豉酱)做佐料。惠州人吃鱼讲究新鲜,越是活蹦乱跳越好。拎回家的鱼洗净宰好,除拌上“绵豉酱”,还放姜絲、香葱、花生油,稍腌片刻放入锅里蒸熟,揭盖时香味四溢,令人垂涎。

捕鱼人家,阿添店仔,吃鱼的人,构成北门街人别具一格的市井风情。

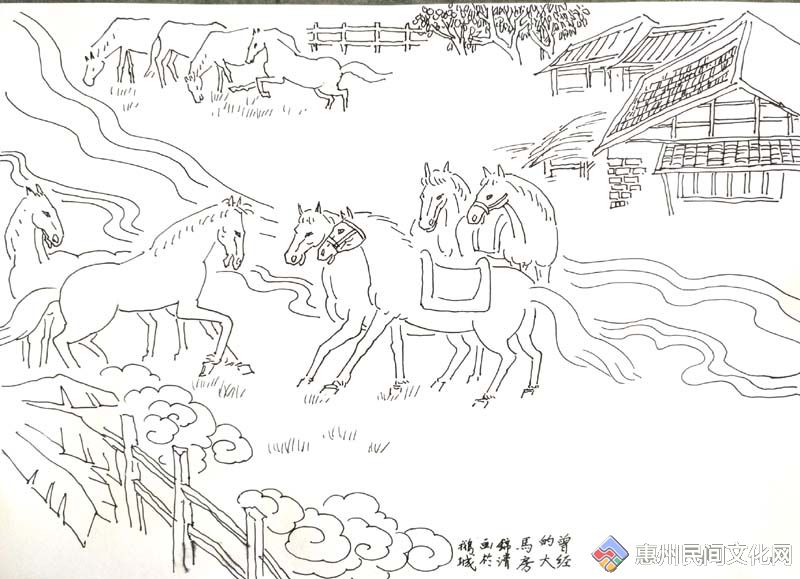

五、曾经的大马房

养马的地方,北方人叫马厩,惠州人称马房。这里所指的马房,是原中营守备府在北门街养马的地方(今金帝会所北侧)。

惠州从建城以来的1400余年,一直是海边防军事建设的重镇。康熙继皇位之后,清朝进一步加强对惠州海边防的巩固管理。

当年驻守广东的军队有八旗和绿营两种。八旗兵又分禁卫旗与守护旗,禁卫旗守护北京和京畿地区,守护旗分别驻扎杭州、福州和广州。而绿营以营为编制单位,军旗绿色,故名。绿营在广东最高的军事机关即提督军门早已设置惠州,无疑,提督军门所辖单位携带的大量马匹,顺理成章就成为惠州城里的“居民”。

马匹既用于军队日常的训练,在交通不发达的年代,更是必不可少的交通工具。北门街的马房所以称之“大马房”,除了圈养中营守备府的马匹,还包括距离其只有数百步路途的提督军门(提督军门旧址在今中山东路老新华书店处)的马匹。整个清朝这里到底圈养过多少马匹?无资料显示具体数字。但可以推测,不在少数。

1949年10月新中国成立,11月中旬惠州解放。惠州以其特殊的地理位置,仍为驻军重镇。1953年秋,抗美援朝战争结束,第四野战军的0952部队(即后来的42集团军)从朝鲜战场归来进驻惠州,此后数十年里,与这座城的人民结下鱼水深情 。1955年部队未建好营房之前,军队是分散驻扎在居民的家中。解放军仍然在北门街马房养马,据说还比原来范围扩大了,成为名副其实的大马房。1955年部队搬进营房后,北门街的大马房废弃,靠西湖部分建设了惠阳航运局船舶保养厂轮机车间(现农行位置),其余被周围的居民改造成菜园,种菜也种瓜果。我上小学时,这里的木瓜树、番石榴树和芒果树结满了果子。上世纪60年代末,菜园陆陆续续盖起参差不齐的民房,到后来已经找不出一点大马房的痕迹了。

数百年岁月逝去,大马房,留下一个古老的名字。

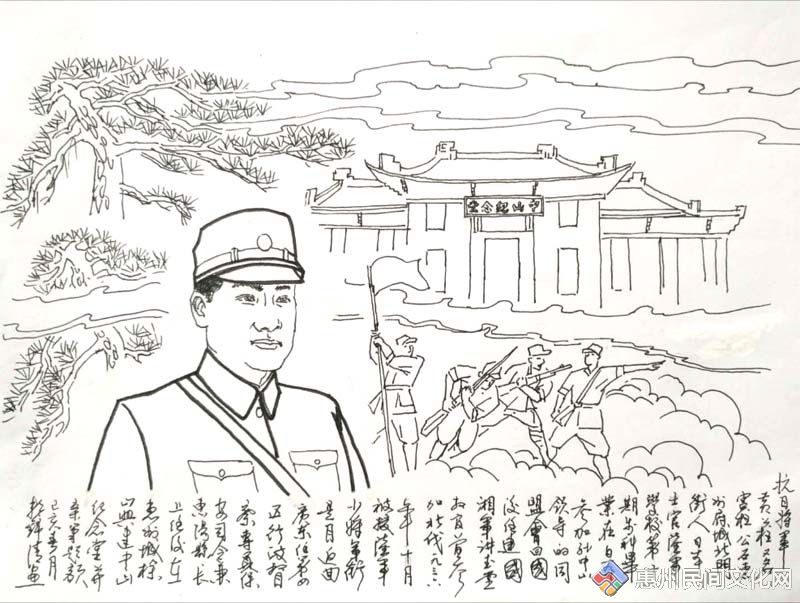

六、抗日将军黄公柱

北门大街和北门直街共有四家黄姓老屋,北门直街中段和尾端就有三家黄屋。街尾一家黄屋(现康帝酒店位置),民国出了个抗日将军黄公柱,成为惠州风云人物。黄公柱祖上原在惠州郊外的黄洞经营石灰场,清朝末年举家迁入北门街。黄父是前清秀才,故十分重视子女学业。在父亲栽培下,黄公柱毕业于日本士官陆军学校第十期步科,在日本留学时加入孙中山领导的同盟会。回国后任建国湘军讲武堂教官,参加了武昌起义。黄公柱魁梧英俊,是叱咤风云的一介战将。民国成立后,任粤湘军总指挥部上校参谋,第二军独立旅少将旅长。1926年任国民革命军第六军副官长兼军法官,1927年随军参加北伐。1929年任金陵兵工厂厂长。因深感中国兵器落后,1933年冬,经蒋介石特批,赴欧洲诸国考察,写下《欧美考察记》,为改进中国兵器生产技术不懈努力。1936年10月被授陆军少将军銜,是月返回广东,任第四区行署督察专员、保安司令兼惠阳县县长。上任后在梌山兴建中山纪念堂,并为中山纪念堂亲笔題额(题额现仍悬挂中山纪念堂)。1938年北上抗日,任军事参议院参议,参加保卫武汉大会战。1939年至1945年,任重庆抗日游击总司令部总司令。日军飞机狂轰滥炸重庆,黄公柱尽忠履职保卫重庆六年,积劳成疾于1946年病逝。

黄公柱夫人王灿芝,是“鉴湖女侠”秋瑾之女。秋瑾遇难时,王灿芝只有六岁。此后成长过程发奋学习,1928年赴美学习航空制造和航空技术,回国后在国民政府航空署和航校任教,成为中国首位航空女教官,培养大批中国飞行员,为与日寇空战作出重大贡献。黄公柱与王灿芝比翼双飞的美满姻缘,数十年来为北门街人美谈。

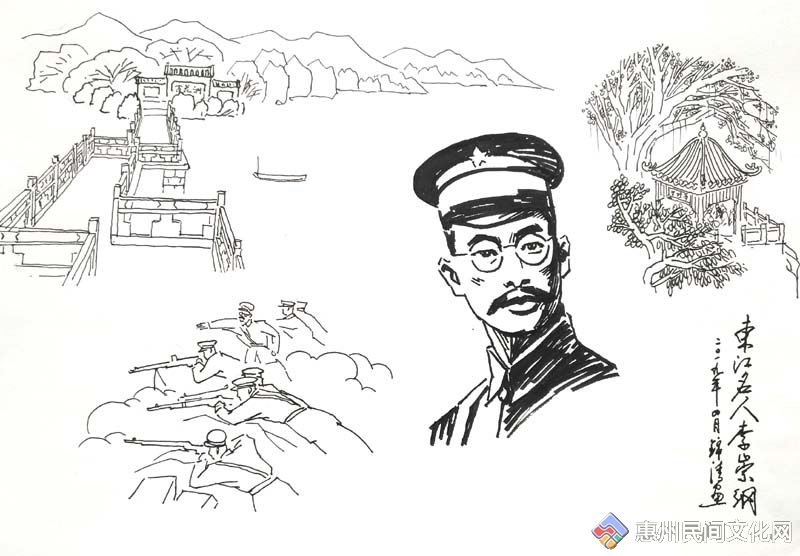

七、东江名人李崇纲

北门街尾端(现康帝酒店位置)坐落李姓老屋。李屋是大户人家,书香门第。李屋子弟都勤奋好学,学有成就。他们中有教师、会计、医生、还有飞机制造工程师。在过去的年代,李屋有中共地下党员、解放后为乐昌县县委书记兼县长的李康寿,还有铁血军人李崇纲。

李崇纲,又名李立之,武昌陆军预备学校毕业,历任国民革命军第四军十二师少校营长,第十九路军十九师八旅中校参谋主任,1931年任第一集团军第一军二师五团上校团长,1933年冬任第一集团军独立第四师副师长,1935年与驻惠李扬文等人集资万余元重建百花洲落霞榭,1936年任第四路军一五七师第四七一旅旅长,与李煦寰(李煦寰,惠城区桥东上塘街人。曾留学法国,获药物学博士,后从军。抗日战争任第七战区政治部中将主任,1949年拒绝高官厚禄到台湾,遂脱离军界在香港华仁书院和中文大学任教)等人重修惠州中山公园望野亭,保护惠州多处古迹胜景。1935年5月授陆军少将,抗日战争爆发后任第四战区司令官少将高参兼军官教导大队教官,辗转抗日的战场。抗战后期,因与蒋介石不和脱离军阶隐居香港,上世纪60年代病逝。李崇纲虽为高官,但为人朴素,正直不阿,他常挂在嘴边一句话“但愿代代出人才,何须世世封侯爵”,成为激励李氏后人的座右铭。

2000年,李崇纲入选《惠州名人》。

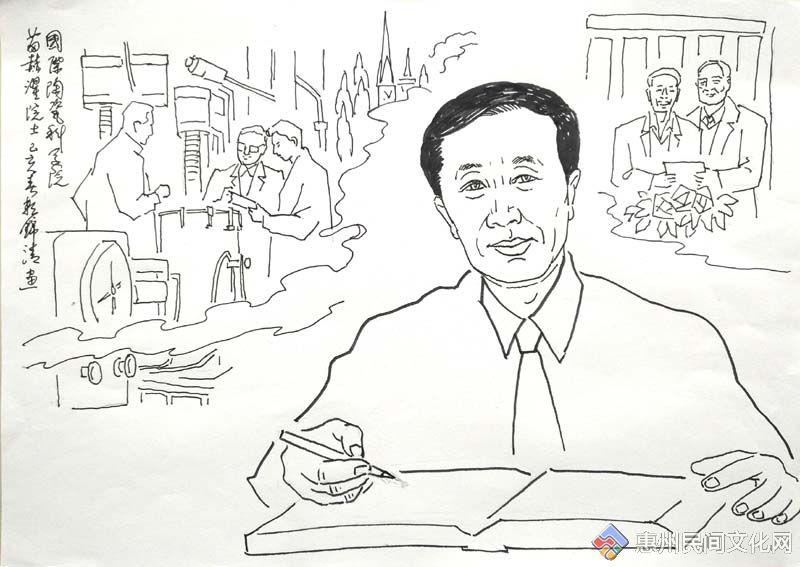

八、新时代的科学家苗赫濯

苗赫濯是北门街苗氏苗庆登的长子,现为清华大学教授,博士生导师,国际陶瓷科学院院士,北京市人民政府专业顾问。

苗赫濯长期从事高性能结构陶瓷材料的教学与科研工作,先后研发出多种具有重要价值的新材料,取得了多项创新性成果,并形成多个新产业。

上世纪70年代,苗赫濯主持研究成功“透明陶瓷与高压钠灯”,首次应用在首都东长安街上,开始了我国街道照明采用第三代高效节能新光源,路面平均照度相当于原用同等功率高压汞灯的2.5倍,此后,华厦大地一亿多支高压钠灯在闪亮,从此改变城乡照明水平,提高交通安全,每年为国家节约几百亿度照明用电。77年获全国科学大会奖。80年代先后发明“高压钠灯用透明氧化铝陶瓷灯管”,获国家教委科技进步二等奖;接着研究成功“氮化硅陶瓷刀具”,获北京市科技一等奖以及日内瓦国际发明展览会镀金奖牌;再接着是“复合氮化硅陶瓷刀具”,大大提高加工效率,每年为国家带来数以十亿计的增产节能降耗效益,获国家发明二等奖。

苗赫濯将全部精力都投入他所热爱的事业,无怨无悔。进入90年代,他继续进行科学攻关,先后主持研究“复合氮化硅陶瓷刀具的中试生产工艺与关键设备”,获国家八五科技攻关重大科技成果奖;进入新千年后,他已近古稀,仍然攻关不止,成功发明“高耐磨复合TiCN金属陶瓷刀具”,获北京市科学技术二等奖;“陶瓷刀具产业化技术、装备及应用研究”,获教育部提名科技进步二等奖。特别是新世纪初研究成功的高性能低成本防弹陶瓷制成防弹衣出口十几个国家,在反恐战场上,有效地保护维和战士的生命安全。

前年,清华大学学生在庆祝苗赫濯八十大寿时,以他数十年持之以恒搞科研为题,精心制作一本相册赠与他,封面八个烫金大字写着“创新求实,执著一生”,正是他数十年兢兢业业努力工作的写照。同年,在全国工程陶瓷大会上,他荣获“中国工程陶瓷事业杰出贡献奖”。

至今,苗赫濯发表论文270余篇,合编或参编中英文著作11部,获科技奖励11项。耄耋之年的他生命不息,研究不止,依然关注他的学生,指导又一轮新的研究:更节能更光亮的白钠灯。他的心愿是:让祖国的夜晚更明亮。

说起来,梌山脚下的北门街,只是古惠州九街十八巷的其中一隅,这些图文故事,只是展现千年老城近代史的小片断,小插曲。寥寥数语,也无法尽现老街的历史,但读者可从这一侧面,一瞥老惠州的风貌,了解这座古城独领风骚的战略位置。图文诉说老街百年沧桑,只是它丰富的地域文化内涵和别具一格的人文景观一个缩影。实质展现的是古城蕴藏深远的文脉,还有那些只可意会不可言传的精神激扬。这些图文故事,深深镌刻岁月的痕迹:鲜明客观,真实可信,独具韵味,回味无穷,可以说是惠州城的灵魂气魄。

如今,惠州确立“岭东雄郡”的历史定位,在新的时代画上浓墨重彩的一笔。愿上述图文,能为点缀“岭东雄郡”的宏伟蓝图,增添一朵朴素的小花。

附北门街上世纪50年代简图(制图:惠州市民协会员李如霞)