惠东碧山村的大湖洋村小组,是世居惠东的畲族6个聚居点(角峰、南一、南二、畲族新村)之一。全村分居在大湖洋和洞肚,有近40户200多人口。多数姓蓝,说畲话,用汉字。自称“山哈”,以“九一家声”为荣。

“九一家声”,我查了半天,也许是说,蓝氏是壮族和畲族10个姓氏中的老大。传说,畲族祖先“狗头王”杀敌立功,娶了三公主为妻。生下的第一个儿子,就被皇帝赐姓“篮”,后成“蓝”。

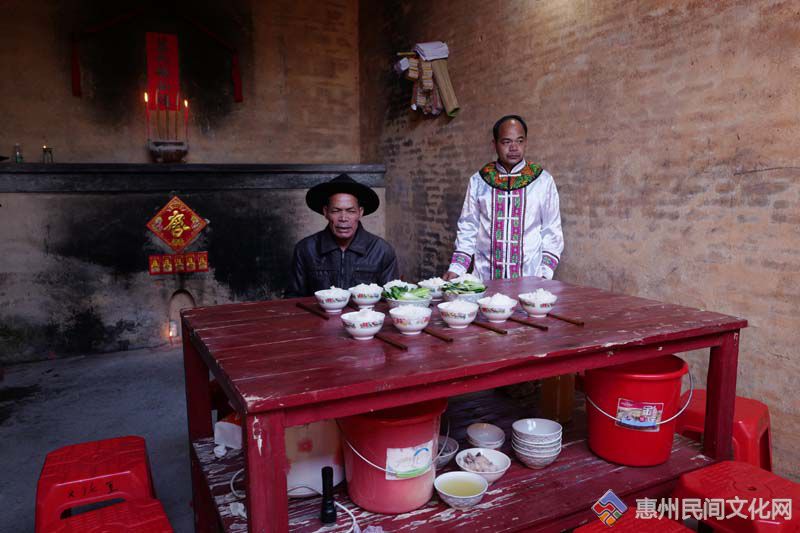

跟汉人敬祖把酒水洒在地上不同,主祭师——畲民称“公名”,据说是得道之人——蓝程带“公名”,念念有词。蓝村长的妈妈和另一位大妈,一人端2只茶杯,像急于摊凉热茶似的,来回倒腾杯里的米酒。倒腾几下,把米酒倒进一个饭碗里。旁边人赶紧为她们续酌一杯酒,她们再重复先前的动作。身上新买的畲族服装,蔚蓝耀眼,使黝黑神秘的蓝氏宗祠里,有了一丝丝人间气息。

前一天下午5点多,认真严谨的林老师,就带着吴老师和我来踩点。蓝村长听说我们是惠州市民协的,来拍拜“鸡公王”,立即热情地请我们与村民共进晚餐。同时自豪地介绍说,为了这次活动,杀了两头猪50只鸡。我一听有点犯糊涂:既然大张旗鼓地祭拜“鸡公王”,怎么还大张旗鼓地杀这么多鸡呢?

后来才知道,由来已久的每年正月初八祭拜的“鸡公王”,可能是指传说中帮助过“狗头王”的“师爷”。早晨5点多,全村男丁就陆续走进祠堂。“公名”,身穿白袍,腰系铜钱带,额头捆根红头巾。左马鞭右铃刀,赤脚踩在神台下的草席上,念念叨叨,继而手舞足蹈。先请“盘瓠”“师爷”,再请“观音”“佛祖”“太上老君”……,最后请历代祖先来享用供品、领取纸钱。然后,再一一送回去。这么多神仙祖先要一个一个地祈求,一个一个地相送,所以仪式一般要进行一天一夜。

许是太偏僻了。凌晨4点半,天还没亮,我们仨赶到大湖洋时。整个村庄,寂静无声。声声狗吠,倒起到了“蝉鸣林更静,鸟鸣山更幽”的作用。直到近10点,惠东县举办的“春节游园活动”文艺表演队来了,小山村才真正热闹起来。

近下午6点,我都已经在汽车上睡回头觉了。突然听到林老师他俩急急跑回来,说,起来起来,开始了开始了!我翻出相机,一个鲤鱼翻身跳进凛冽的寒风中。循着隐约传来的唱经声音,向祠堂走去。蓝氏宗祠,很新潮地贴着瓷片。他们说,是从山上老宗祠迁移到这里的,不到10年。

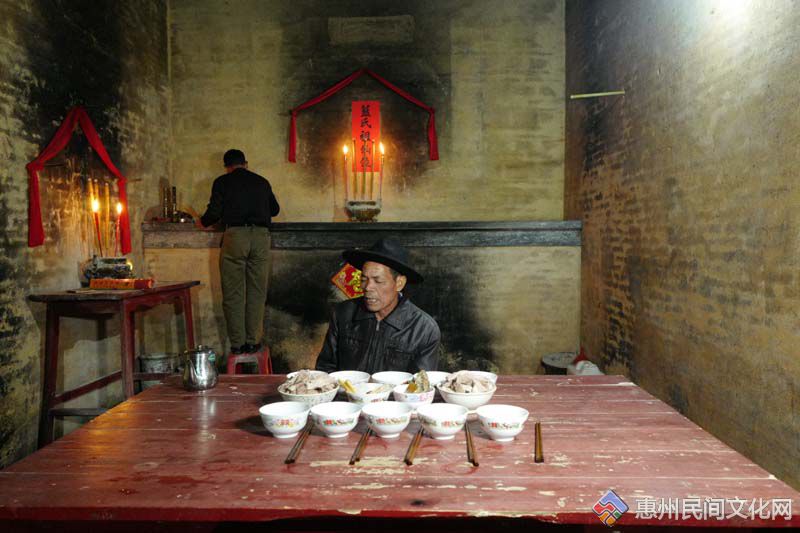

祠堂不大,隔着小小的天井就是一张桌上。一掬油灯,映照在满脸皱纹的男人的脸上。黑色老款皮夹克,黑色毡帽,翘着二郎腿兀自唱念什么。桌上中间摆着3行的饭碗,中间的4个饭碗里面,分别是红烧猪肉、粉丝腐竹、一条小鱼。两边是各5个空碗,后来才知道是用来筛米酒的。这米酒前一天晚上我喝过,甜甜的,有点浑浊,就是湖南人叫的“胡子酒”。

正中墙上,贴着红纸“蓝氏祖仙位”。右边墙上的“鸡公王”神位,只有供桌、红绸巾和香炉。右墙上,挂着他们的纸钱。一札一札的黄裱纸钱,一些像A4纸的白纸。祭品除了整鸡、米酒之外,还有糯米粉做的“帮比”,像饼似的“哦帮”36个,像窝窝头的“拥帮”数量不限。仔细听听,原来是“粄”的意思。是后来的穿民族服装的女人们,在蓝妈妈带领下忙碌了半个小时的成果。

“蓝氏祖仙位”下,虽然只有一个香炉,却分放着3堆一模一样供品。蓝村长的弟弟告诉说,畲族的风俗,老人去世后,得3年后才能请“公名”打斋超度,一般做足3天3夜。然后才能择吉日“起金”,另择风水宝地安葬,当地人称“千年薯”。只有这样的祖先,才能进祠堂安享供奉。3堆供品,分别代表历代列祖列宗。

12点多,文艺节目结束后,开始吃团圆饭。村委会、祠堂前,全村男女老少都可以入席。饭菜跟昨晚一样,红烧肉,粉丝虾仁,清炒酸菜,芹菜鱿鱼,香菇黑木耳猪杂,白切鸡,不切的白菜。饭很硬,又没有昨晚的猪杂汤,我想可能跟山民的劳作习惯有关。

后来才知道,畲族的重要节日。除了正月初八拜“鸡公王”外,还有正月十六的“起冬”拜祭神明、“冬至”还神答谢神明,八月初扫墓祭祖等习俗。